蔡獻友創作脈絡導言

文/藝術家 蔡獻友

「墨結晶」

「墨結晶」是從傳統的墨出發而作相反--以松膠為主,墨為次──的試驗,是從知性引發出的對材質更大可能的嘗試。/戴壁吟

在黑色成塊、不定型的結晶墨質中,他的紋路龜裂、色差變化、外物(金屬細絲)介入,構成了一些不可明說的即興創作快意。似乎是經過處理後的襯底畫布,穩重地相稱著主題凝聚感與重量感,並企圖以此訴說作者自稱的「人文」與「精神」層面。/張照堂

蔡獻友的「墨結晶」是一件非繪畫性作品,對於材質運用從傳統墨的特質出發,並做各種可能的嘗試與轉化,是一個頗具創意的試驗。/黃才郎

蔡獻友對於「墨」的思考是一個有趣的起步。「墨」在中國傳統藝術中扮演了上千年的主角,而在蔡獻友的作品中,把墨的結晶獨立出來,以純粹對「墨」本質的思考,重新界定了現代中國藝術中的「墨」,這「墨」,不依靠紙、絹帛,也不依靠筆,「墨結晶」有著全新的對「墨」的審視,有著對「墨」的專注與執著,也把傳統的「墨」解放成為現代意義的作品。/蔣勳

「墨結晶」的創作思考是從物質出發,最後依舊回到物質,但在物質的極盡處,精神於焉產生。「墨結晶」的思考影響我日後所有的藝術創作階段,墨的物質性與精神性的轉換與能量,直至今日,依舊牽引著我。

「生‧滅-還原」

大自然現象的更迭,瞬息萬變,現象因「緣」起,因「緣」滅,在現象的起、滅轉化過程裡,或有若干我們可意會的訊息。這訊息是我所在意的,在自身生命的過程中,如何在有限的時間感應生命的無限,更而擴展至所有的無限,是我個人對自身生命精神所追尋的一個目標。

在創作「生‧滅─還原」系列作品的思考上,我以現象觀察的方法,以樹皮纖維包裹植物蔬果,審視果實由最豐碩走向滅寂的所有歷程。樹皮纖維有如古埃及包裹木乃伊的麻紗,而包裹的過程是一種儀式。果實包裹置於陽光下自然曝曬,在曝曬的過程中逐漸萎縮、乾癟,而樹皮則保存了果實的原形。將曝曬後的果實包裹,重新掛回綠色植物棚架上與綠色果實並置。在果實「生與滅」的轉程中,感悟物質中的生命訊息與靈性,進而體驗大自然神秘力量而達精神的還原。

《生生不息》, 複合媒材, 100.x80cm,1993

「世界的原始」

在思考原始自然的情境中,我在1993年7月親身經歷了美國中西部大水災,因為太長的雨季,過多的雨水,使得密蘇里河與密士西比河造成氾濫,淹沒了河流兩岸的景觀,且造成數以萬計的人流離失所。在洪水退盡之後,我親臨災區河道兩岸的山區,一種自然的力量便迎面襲擊而來,且目睹了自然再造的神奇,彷彿原始世界的一幕幕景象,對我造成震憾。

當然,未受人類文明改造的原始之地,仍不在少數,但「原始」一詞是相對於人類現代文明,經由「時間」的逆溯所推離向遠的一個空間,一個「初始」和「原貌」,或者一切尚未定型的狀態,在這裡飛舞著原始神靈、山、海精獸的傳說與冥想。面對著河道災區,我的心思逐被拉回猶如原始般的初境,也把一幕幕的冥想透過畫面呈現出來。〈世界的原始〉系列作品有著猶如冥想夢境中,原始人獸情境的模擬。在渾沌的原始世界,因人的存在,逐漸具體了可感知的世界,也因人而對現象界的一切,產生了可辨識的意義。文明世界亦因這可辨識的基礎而逐步形成,但文明世界加諸於人的卻是層層無法鬆綁的內在對立與衝突。在屬於人性精神原相與文明外衣之間,人被迫走進了原欲鄉愁之空間。〈世界的原始〉系列,畫面上所呈現人、獸一體的矛盾以及扭曲現象世界的神秘和可怖,流動掙扎著人類生命深層那份存在的原欲,亦表出對文明的反省及對現象世界之批判。

《世界的原始 No.26》, 複合媒材, 240×130cm, 1994

「大鵬鳥」

在「世界的原始」探索之後,我思考著人的回歸自然,在中國老、莊對「自然與人」的思想的啟發中,重新審視東方美學的文化母體。大鵬鳥鴻飛是莊禪想像力的極致,其以超越人的視野,顛覆了人的概念化知覺作用,而開啟了人對「所不知道」的那個事實的思考。莊子以想像力帶引我們打開心靈的眼睛,重新感悟新世界裡的時間與空間之美,逍遙自在,超脫於世物之外,任天地之理,運行無窮。在莊子「大鵬鳥鴻飛觀」的體認中,透過道家對大自然的觀照,以大鵬鳥為圖像,讓符號與線條自由翱翔於宇宙天地之間,來感受生命體的躍動。在蒼冥的虛空中展翅,於古始與現代間飛翔,尋求貫穿時間的隔閡與追尋精神、心靈的自由。

〈大鵬鳥〉系列作品在材質的使用上,開始運用水性印地安墨水書寫於未乾的油性顏料上的特性,藉水、油相斥所產生的物理表面張力及內聚力的自發性作用,以表現東方書寫性的繪畫特質。在形式的表現上,削弱西方硬筆繪畫之表現方式,而著重東方軟筆書寫的線條表現。此系列作品中,張翅翱翔於天地之間的大鵬鳥半具象符號造形,是貫穿所有作品的主體。對我個人而言,大鵬鳥鴻飛-飛高是為再次省視生命原相,人不斷的被交織在物質文明與生命精神之場域中,時而無明,時而洞灼,無明來自於對物欲之依戀;洞灼則是對生命本體、宇宙自然之證悟。

「形象磁場」

「宇宙本身即是一個不可分離的大磁場,所有物質在適當的因緣中,都可聚凝成象,且也可以還原成最基本的元素而互相轉換。」─蔡獻友

如果,自然界的每一個物質,都有個靈敏的感官接收器,那大自然的脈息必然會時常傳達某些訊息給彼此,這種脈息的傳達我們可以解釋為「磁場」,物與物依循著磁場的能量而互通訊息。作品〈形象磁場〉系列的圖像繪畫便是建築在此思維之基礎。「形象磁場的轉換與還原」並不等同於西方的超現實主義,將人文精神建構於對夢的潛意識及性的原欲為基礎,而大自然磁場是讓大自然本身啟動能源磁場,自行演繹,其不以人的主觀角度去再現自然,且把自然從相對於人的客體還原成主體。

〈形象磁場〉系列的創作形式與技法承接〈大鵬鳥〉系列,利用水、油性材質的相斥相成特性,所呈現的圖像書寫風格;理念上則導因於東方哲學對大自然的觀照之體驗,和對大自然磁場作用的想像與建構。在大自然的磁場的作用裡,所有物質的形象將因能量的互動而進行轉換。當物體形象化為圖像符號,則圖像裡的任何可能等同於大自然磁場中的任何可能。〈形象磁場〉系列作品所拋出的是一條探索「人與自然」的繩索、一個「人與自然」的命題,透過創作,使人重回自然母體的懷抱。

《形象磁場-4》, 油彩, 65x53cm, 1999

「極地-冰‧光祕境」

「如琺瑯般的彩色墨水在水的引領下,相互浸染,自身舞動於光的極至當中;那極光的形影,凝聚在灰冷的空氣中,如魅影般的幻化,一如等待被記起的象形,在剎那的凝視中……。」─蔡獻友

「極地-冰‧光祕境」是我個人在同時體驗生命現場與藝術創作所體現的境地。選擇「極地」,不僅是作為創作的命題,對我來說,「極地」是一個具交互性之「情境的存有」。「極地」可說是我的生命場,交互著極沉靜和極震撼;「冰」是冰封,「光」是極光;而「冰.光」這兩個祕境是我的生命情境。而我,面對浩瀚的宇宙,從自然的訊息裡獲得啟示,然後,靜默……。創作「極地」其實是一種自我的面對,面對自我本身的生活狀態與生命價值,以及自我的藝術創作。在經歷長時間的藝術生命的冶煉之後,發現自己的藝術創作來到了一個寂靜之地,我必須要去自我面對。因此我讓自己處於極地的情境裡,在極地裡必須純然自我的獨立,必須捨棄一切,回到原始之境。這時候才能從這樣的一種處境裡自我鍛鍊、自我提昇,甚至於自我照耀,如同行光合作用般地展現出生命的一種新的姿態。

『冰封祕境』

『冰封』不僅是外在的冰凍,也是內在精神的封藏。藝術的創作從物質開始,最後結束於物質,但在物質的極至,超越可見的世界與精神交會,創作者於此獲得了對世界的體現。

《冰封-葉》, 複合媒材, 88.2×71, 2007

『極光祕境』

以極地的極光(Aurora)作為創作思維的原點,自有其對大自然無限的想像與驚覺。柏拉圖說:「如果一個靈魂想要了解它自己,那麼他必得向內自我凝視。…不可見的事物才是恆在的,並且是永遠重要的。」心靈對極光的注視,等同向內自我凝視。極地,是心靈必須放光的部份;極地視域的極光等同心靈的極光。因為是心靈的、無法描述的、隱藏的、不可見的,所以就以祕境稱之。

人面對生命也如極地,在冰封中「回歸自身」、「回歸世界」,並在自身心靈與極地「靜默的深處」召喚中,超越可見的世界與精神交會。生命的極光,在情境存有的場域中有冰封的必需,這交互的「極光-冰封」存在式的「情境」空間,召喚心靈的極光向內自我的凝視。

『極光祕境』包含<極光-花境>與<極光-植物光合>兩系列:一、<極光-花境>系列是流動的萬象世界在內在心靈所投射的影像。將相異的圖像形象指向同一命題的形象對象(花境),試圖提供一些情境上的訊息,繼而在作品的賞析過程中,引發出觀賞者個體的『潛意識凝像』。二、<極光-植物光合>系列 所象徵的意涵遠大於光合作用的實際過程。「植物光合」中,「植物」是所有生命體的象徵;「光合」則引申為獲得生命能量的神祕過程。在「植物光合」的生命能量象徵中:以心靈極光(光自體)向內自我的凝視並向外普照,為我自身及外在世界行「光合作用」製造養分,並將此能量化為生命的永恆。

「桑桑」

經歷過「極地」的鍛鍊後,覺得自己的身體及生命更為合一,就如同感受到自我內在的生命經過極光的照耀,經行光合作用般地讓自己細胞甦醒,獲得養分重新地鮮活過來。這種鮮活開始孕育著我下一階段的系列作品:心靈的冰封經由極光的照耀,就如同外在的極地世界一般,在陽光乍現、在光線照耀的當下,冰一分一分地溶解,而溶解的水浸入到土壤層裡,讓土地滋潤,喚醒了土地下植物的生長。因此在2010年,提出了新階段的創作系列,名稱為「桑桑」。

「桑桑」是我個人所自定的一個形與意的疊字用詞,所指的是:「人對外在世界的真實體驗的情境。」如同一個人站在荒野當中,聽著大自然的風聲從四面吹起,吹動著所有乾草植物,產生一種磨擦的窸窣聲而發出的桑、桑、桑…的聲響,且迎面而來。它是一種自然之聲也是生命之聲,桑桑如同從大地腹腔中發出的洪量共嗚之音,引領我們,去尋那自然永恆的處所。「桑桑」對我個人而言是一種情境,是經過極光溶化後的冰水,浸入土壤下所生長出的植物,於自然環境中所鳴出的自然之音。我在2010年重返自然的藏育裡,植物成為創作的主要命題,也是思考的主要核心。

.jpg)

《桑桑-野地》, 油畫, 40F, 2009

「青葉落白」

植物生長的茂盛與否,很大的因素是取決於土地裡的養分,我們看到在大地上的植物從發芽、開根,從幼苗到成樹,這整個過程所依賴的也正是這塊大地的養分,因此植物跟土地密不可分。我想表現出植物在整個大地中,或者是說植物跟人兩者之間,那種更為參與性地關係。2011年我延續了「桑桑」以植物為命題的創作,創作主題─「青葉落白」。

「青葉」意指茁長中的植物,植物吸收了土地中的養分,接收了陽光和水之後,強壯了自己的身體,開出了茂盛的枝芽,並且在它優雅的身姿當中展現自我的風華。樹的生長是有規律的,它的規律來自於自己的生命期,重要的是大自然的不同季節的變化:春天有它的盎然,夏天有它的茂盛,秋天有它的蕭瑟,冬天有它的飄零。「落白」我將它引伸為花的開放,是動詞。「青葉落白」是植物在它生命進入收歛過程,來孕育出自己本身的花苞,開出璀璨的花朵,作為孕育及延續它生命的一個最重要的使命。因此「青葉落白」在的創作內涵上是繁華茂盛與生命轉化的喻意。(而當青葉轉色為褐,就稱之為「藏葉落白」) 。

但是我們也曉得白花開,白花依然會落,落白有花開的意涵,但也隱含了花開必有花落,花落了但果實及種子結成了。一棵植物在種子狀態中放棄了所有外在形貌,縮入一粒渺小的、安排有序的物質。然而,這不起眼的小顆粒之中卻蘊含著誕生另一棵植物的力量,著實深刻的撼動著我們的情感。

《青葉落白-2》, 複合媒材, 50F, 2010

「葉,落錯」─在大自然信息中品味與美的鑑賞

〝這個原理在植物生命中最顯而易見的時候,是綠葉激發成花朵的階段。植物從葉到花的進展,是生命力明顯衰退的過程。若與葉子相比,花朵乃是瀕死的器官。然而,這種死可謂「由死化為生」。本來枝葉生長之收歛,是為了讓生命作更上一層的呈現。昆蟲世界中毛蟲無比強韌的生命力化為蝴蝶的短暫美麗,也是基於同一原理。〞─「克已」原理(renunciation) ‧賴爾斯

以前看樹是欣賞樹的形態,現在看樹會有不同的體驗,我想可能是人生的經歴吧!隨著年歲的增長及生命的體驗,對於人、事、物會有更深一層的感悟!現在看樹就好像看到自已,彷彿自己回到了自然之中。茂盛的樹木固然顯得生氣盎然,可秋天一到總免不了開始落葉。我並非感傷落葉的淒涼,因為那是自然的一部分,好像人的生命階段一樣。其實落葉蠻像現在的自已,到了一定的年齡,身體開始有了些變化,這是在年輕時感觸不到的,隨著每天的自我觀察,會開始注意自已好像逐漸在失去一些什麼,所以看到秋天的樹木開始飄落它的葉子,那感觸是特別深的。我試著在藝術創作中面對這樣的情境,2012年提出了「葉,落錯」的創作主題。

「葉,落錯」在辭意上可以解讀為:樹枝上的葉子掉落在地面上,相互交錯著。我個人倒希望能夠將觀看葉子掉落的鏡頭,拉回到它在枝幹上掉落前的最後一秒,然後葉子隨著風動翻落而下。那個翻落的過程一直在我的腦海中想像,並吸引著我對它的注目觀看,那是一次完美的翻落與演出。葉子飄落的感覺是美的,最後以自然之姿落到土地上。

層層疊疊覆蓋交錯在土壤層上的葉子又是和土壤層產生何種相互的關係?那引起了我對它們的想像,覺得那相互影響的過程是神秘的。我試著在創作當中去揭發與還原那個神秘過程─落葉以最後的身體轉化為土壤上的「植物身影」。這土壤上的「植物身影」以藝術之名,化為永恆的植物精神,深化到我的內在心靈,並與我個人生命精神相連結,且轉化為生命的能量。

.jpg)

《葉落錯-20》, 複合媒材, 162x390cm(三聯幅), 2012

「植‧樹」─在圖像創作中以落葉植樹

「我必須祕密地告訴你,我已接近植物創造的秘密了,這是可想知而的最簡單的事。原型植物會是世上最奇異之物。有了這模型和使用之鑰,可以無止境地發明植物,但必須不矛盾──也就是說,如果是不存在的,卻可能存在的,而不是什麼藝術文學的捕風捉影,應是含有內在真理與必然性的。這法則也適用於一切生物。」─哥德

電影「阿凡達」裡有一棵供應全體部族能量的母體之樹「home tree」,它是所有生命的來源,並持續供給生命能量給星球上的所有生命體。母體之樹猶如世界的「本質」,是所有生命體生命能量還原的處所。電影中的情節未必是真實,但卻很有想像力,這樣的想像力似乎有它的自然哲學根據。

哥德告訴我們植物創造的秘密,應是含有內在真理與必然性的法則。哥德與植物的交互關係已經不只是一種人與環境的外部關係,而是一種「情境的存有」,這一種「情境的存有」來自於他知覺到植物的「本質」,知覺到植物本身不變的普遍形式,並透過直覺來理解本質以達本質的還原。哥德認為植物外表特徵的易變性只是表面,必須往更深的層面探索才能看清其本質。他進而想到(直覺),可能一切植物都是從一種植物發展而來的。在直覺的本質還原中,所有植物的不同都是表象,其更深的層面是同一性的。哥德所見的植物的各個部分都是原型「葉」器官的形變,於是有了「原型植物」的觀念。原型植物乃是一種極度敏銳的力量,能夠變化成各種不同的形態。所以「一片葉子就是一棵樹!一棵樹就是一片葉子」。因此,所有植物都被看作是原型植物的某種呈現,而原植物執掌著整個植物界,賦予自然界巧妙形變以意義價值。

在樹與葉的啓發中,我開始以落葉植樹,創作「植.樹」系列作品,落葉對我而言,並沒有消逝,它們是植物的自然生命樣態,於自然界之中的巧妙形變,它們賦予我個人的所有感覺都是存在的。我將落葉重新在畫布植回一棵樹,作為一種還原,落葉就不再只是情境上的哀愁,而是能夠成為一種更積極的陳述。「植‧樹」是心靈的,也是觀念的,每在畫面上以飄零的落葉植上一棵樹,就如同在我個人的身體與心靈上植入一株樹苗,那畫布上的樹之形影,也如同是心靈之樹的向外投影。

「植‧樹」的創作為「葉,落錯」的反身觀照,「葉,落錯」所投映在筆者心靈的圖像,是大自然的規律與緘默深處的力量,特別是從「青葉落白」開始,那是個人從大自然的體驗中所連結到對自我生命的觀照,尤其是在自我心靈生命力的重新啓動之時。其由形(體)同時走進具心靈意的覺(悟)之歴程:葉─樹─身體─知覺─情境─表現─體現─超越,它是由身體所參與且形構而成的一個美學世界。

《植‧樹-home tree》, 複合媒材, 162x130cm, 2012

「原植物」

哥德以「原型植物」告訴我們植物創造的秘密,應是含有內在真理與必然性的法則。他知覺到植物的「本質」,知覺到植物本身不變的普遍形式,他認為植物外表特徵的易變性只是表面,必須往更深的層面探索才能看清其本質,進而想到(直覺),可能一切植物都是從一種植物發展而來的。在直覺的本質還原中,所有植物的不同都是表象,其更深的層面是同一性的。哥德所見的植物的各個部分都是原型「葉」器官的形變,於是有了「原型植物」的觀念。所以「一片葉子就是一棵樹!一棵樹就是一片葉子」。因此,所有植物都被看作是原型植物的某種呈現,而原植物執掌著整個植物界,賦予自然界巧妙形變以意義價值。

〈原植物〉系列作品所欲表現的植物形態,便是那歷經數億年既是原初型態也是最終型態的植物形貌,是原初與最終的合一。

《原植物-3》, 複合媒材, 116x90cm, 2017

「植物史」─以植物為命題的「野性自然」

五億年前,植物與動物開始分化,原初生物選擇了分歧的路徑。重返自然的原始性,是我個人創作的核心理念。植物的形像引領我回歸它的歷史,回到植物的歷史認同,縮短了我們跟植物的差別,能真正從植物裡面看到人類自身,內化成一種自己本身生命的力量。

「植物史」系列作品是不能以時間來定義,或不能藉由存續的時段來說明的「存在經驗」,在參訪及觀察考古遺址挖掘現場,地質、土壤與古植物化石/土地的深層解剖,層層灰黑土泥覆蓋的人類歷史遺址,引發我對「歷史時間」的沉思。

〈植物史〉所標示的地質年代,是遠遠超越人類學的範疇,其所想表達的是如同經歷三疊紀、侏羅紀、白堊紀到今天的所有植物,所不斷滅絕與重生之植物「原型」。在畫面上以仿文化考古土壤縱切色彩層紋,並使用灰坑灰燼野性物質作為繪畫顏料,表現一種被岩石、岩漿包覆起來,如同化石裡面被壓平的植物。作為顏料的物質野性,不是我可以輕易駕馭的,常常超乎我的美感經驗之外,在畫面呈現「美感崩壞」。但就是這超越美感經驗的「美感崩壞」,引領我回溯原初生物分歧的原點,回歸植物的原始!

《植物史-5》, 複合媒材, 162x130cm, 2017

「蜻蜓圖」─低調華麗的生命省思

在林間,一群翩然飛舞的蜻蜓,將我的思緒帶回了遙遠的古生代,它以一場至今不能完全解釋清楚的進化拉開了野性自然的序幕。

蜻蜓圖像最早在個人作品中出現,是在1998「形象磁場」時期。「蜻蜓的祖先最初出現於泥盆紀,牠們渡過幾億年甚至是逃過大滅絕還生存的生物。」〈蜻蜓圖〉是古始生命的存在與表徵,是生物歷經緩慢而持續的適應環境歷程中所演化而成的生命型態,是具備極其優美、奇妙無窮的形體。蜻蜓形象與植物形象相互轉換且合一,共同引領回歸它們的歷史原點,展現大自然中的理型。

《蜻蜓圖2019-1》, 複合媒材, 135x135cm, 2019

「在微物」--從自身向世界開展

我相信「理性」的世界,但世界總是不斷的脫序與背離,在東、西方自然哲學的啟蒙中,我似乎被告知世界的樣貌,但我始終仍心存好奇,想要憑藉自己的探尋,逼近世界的原型!在創作中重返自然的原始性是我數十年來的創作命題,無論是從1985年開始的「墨結晶」,或直至近十年來,從植物葉片的凝視中,一條筆直的探索軸線,從當代逆溯回歸世界初始。

因為親臨世界屋脊青藏高原,土壤、岩石、草原、湖錯、冰層、星際、綠松石、經文、唐卡、寺廟、藏人、游牧...從物質到人文,所引發內在心靈的觸動:

最燦之光,最暗之黑

最邃之深,最高之巔

最遙之古,最近之今

最宏之聲,最寂之音

轉身、轉心、轉山、轉水、轉時、轉空

轉之非轉、物之非物、寂之非寂

若我們把時間倒敘回到原始人類和大自然界第一次接觸的時刻,那我們或可想像如何第一次感覺黑夜、風雨和大地…?是甚麼樣的信念,可以使得這一方土的人們心靈如此的平靜?可能是因為青藏的高原地理環境,使得一進入這裡就如同與世隔絕。字句裡的 "天地玄黃" "宇宙洪荒"的意象也就不自覺的浮上腦海!在《易經》裡說"天地玄黃",玄為天色,黃為地色; 而 "宇宙洪荒" 指出初生世界的自然面貌,茫茫宇宙遼闊無邊。這景像吸引著我,也把我帶進玄妙的精神世界!

東方自然哲學觀談天地之道和陰陽之變,物質世界的天地,在《易經》文化裡面屬於形而下的"器世間",科學家說150億年以前發生宇宙大爆炸,形成了現在的物質宇宙,其中有形的物質凝集成星體,就是地;無形的空間擴展開來形成了太空,就是天。我並非要討論形而上屬非物質的道的世間,但我總相信物質世界在我們視覺感官未及之處,做出了遠超越我們所能意想之事!在青藏我似乎更能感受到逼近一些我所無法理解之道…,在物質的寂滅中看見平靜。

2020年新系列的作品我只是拿掉可能已被認為是熟悉的植物符號,而進一步逼進野性與理性的臨界與超越!我在創作中以最專注的理性,控制著每一幅繪畫的持續發展,但這理性卻不斷的遭受挑戰,畫面總是能輕易的甩開我的理性控制,而回到它自身,形成其自身的樣貌!

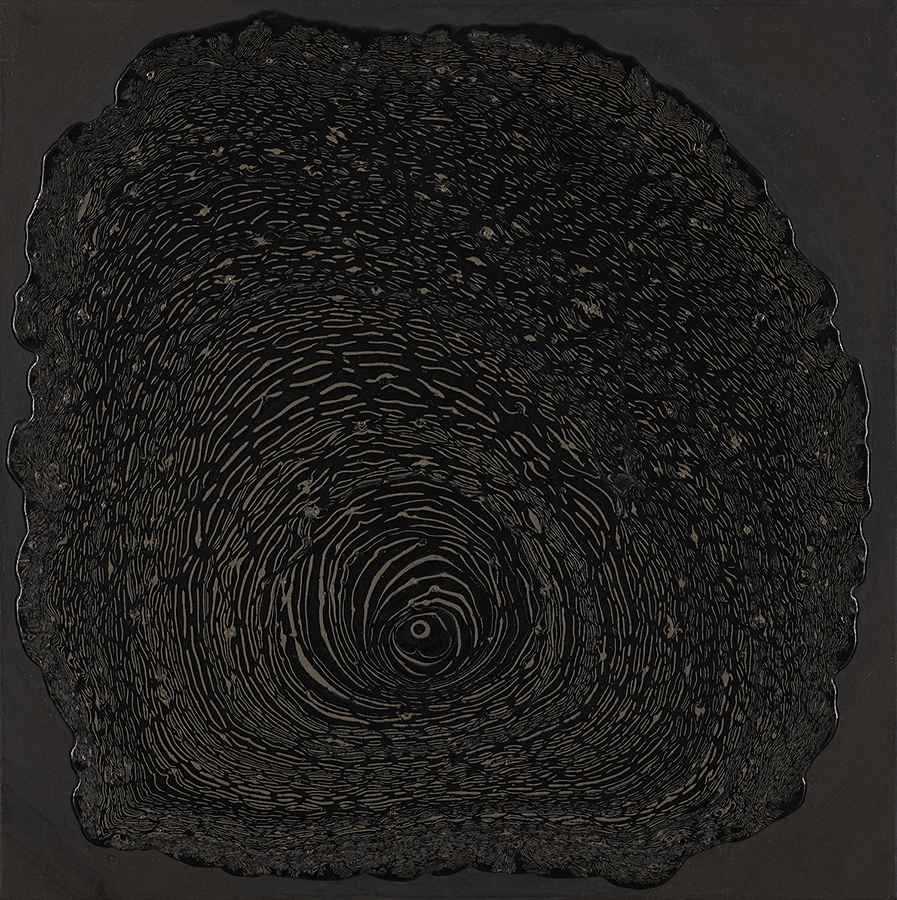

「飛起來的湖錯」、「黑湖錯」與「藏青」這三系列作品是我對上述體認較為具體的藝術表達。「飛起來的湖錯」、「黑湖錯」系列藉由玄祕的青藏高原湖泊,攝入我自身無意識的深海旋渦,將我吸進這無垠的迴旋渾沌裡!這摻合空間與時間、物質與心靈的非理性旋渦,經由物質的原態,表現出物質作為繪畫材質的潛在張力,並逐漸成為繪畫!「藏青」系列以人文的唐卡與自然多變的地貌色彩,融鑄成一顆顆的多彩天珠,如持咒般的遍灑每一方寸的畫面;物質能在畫面上展現自己的話語,保留「野性」的獨立。堆疊沉積的文化層探索,帶著觀者的思維走向精神最根本的地域,是無盡自然與人文精神的凝練,也是心靈意識的超越,擴展了我對世界更貼近的感知!在「物」的微性理,畫面上的所有物質(繪畫材料)已在當下,折射出一微型世界!

《黑湖錯-1》,複合媒材, 42x42cm, 2020