從土地到大塊——鄭建昌的動態幻視與多義美學

文/藝術家 蔡宏明

本文作者蔡宏明,筆名天洛,是詩人也是藝術評論者。

曾任《雄獅美術》主編及《自由時報》藝文中心主任、《台灣日報》主筆及企畫顧問等職。曾策展台北市立美術館1996雙年展《台灣藝術主體性》。現致力台灣藝術、台灣白色恐怖文史工作。部落格《遺忘錄》httP://hmtieu.pixnet.net

鄭建昌在網路上有一個名為「鄭建昌藝術點」的網站,首頁正中放的是他1993年的〈決心〉。〈決心〉畫了一個正面凝視觀眾的人物,理著平頭,古銅的膚色,雙手抓著一個像是方盒又像是講桌的物件,寬厚的胸大肌、隆起的斜方肌、上臂肱頭肌、下臂的腕肘肌,作勢抓舉物件的動態,顯得十分有力。

鄭建昌〈決心〉1993 油畫 100×100cm。

鄭建昌〈鷹架下〉 1979 油畫 100F。

這是鄭建昌1970年代末期典型的「類硬邊」都會風景。

〈決心〉創作的年代,正是台灣意識蓬勃興起的年代,當時台灣美術界也開始反思並熱烈討論:台灣的當代藝術是否只一味追求西方藝壇的形式,而忽略了台灣的文化內涵。當時鄭建昌已經離開熱鬧而複雜的台北藝術圈八年,因為不願隨波逐流於西方藝術強勢藝潮的波瀾,他回到故鄉嘉義,從紮實的生活體驗生命,八年中他不斷錘鍊自己的生命,變換藝術的命題與技藝,多面向探索、提煉藝術的質素。離開了1980年代末期台灣藝壇的「核心」,回到政治剛剛解嚴的南台灣「邊陲」,其實鄭建昌真正遠離的,是大千世界幻象的「邊陲」,而更趨近了他生命原鄉的「核心」。

〈決心〉既沒有當時西方超前衛或新圖像熱鬧喧囂的場景,也不是觀念藝術或裝置,反而以東方繪畫的陰影表現手法、簡約樸拙而有趣的筆調,展現了個人獨特的繪畫語言。雖然鄭建昌說,〈決心〉其實是他還擔任美術老師期間,在課堂上要求學生專心課業時嚴正表情的寫照,也是他經歷了一段造形語言探索後的作品;但是今天回顧鄭建昌1994年至1999年的系列個展:《史詩吟唱者》、《生命的原鄉》、《島嶼印記》、《台灣山海經》,我倒認為〈決心〉呈現的造形語言,好像是他對於台灣歷史重新檢視、反思以及在作品中實踐其藝術發現的宣告。

,油畫_畫布.jpg)

鄭建昌〈這是我的家園〉1993 油畫 91×72cm。

鄭建昌〈自在之地樹下坐〉1993 油畫130×97cm

同一個世代的藝術家,對於「台灣議題」的創作,許多著眼於歷史事件與情境的演繹,比如:二二八事件、國共內戰、白色恐怖、威權統治。有人企圖在畫幅中重現事件場景,就像中世紀西洋畫家受託繪製的歷史畫,或國民黨政府威權統治時期御用畫家歌頌革命領袖的文宣;有人從台灣人集體記憶的歷史圖像進行假借、轉注,再置入二手傳播的人文訊息,成為台灣意識飛揚的年代中台灣藝壇的的「後現代狀況」。鄭建昌不是這樣,他解讀新時代不斷出土的史料,用心體會、感應,攫取生活中平凡的台灣視覺元素,在造形語言中反覆實驗,再加入主觀的想像,編擬出台灣先民拓荒的場景,以其獨創的台灣人造像和帶著極高文學質素的感情,在畫面中佈局,進而對應出當代台灣人在政治、經濟、社會解放能量的意涵。

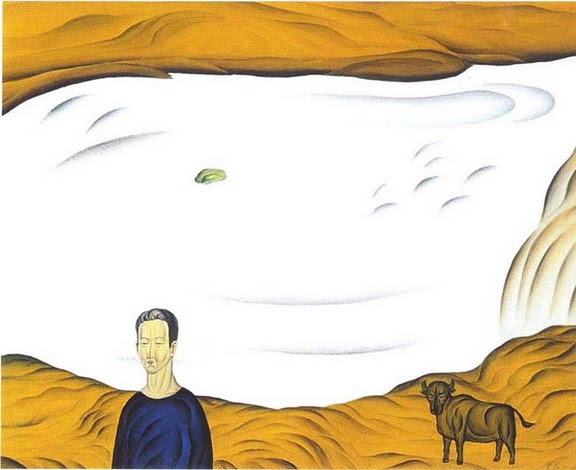

鄭建昌〈有水也有牛〉1994 油畫 53×62cm。

鄭建昌〈遷徙〉1996 油畫100F

正因為不是歷史事件的演繹,正因為從生活出發,鄭建昌的藝術內涵能夠跨越狹隘的政治性議題,而回歸「人」的本位,回歸當代「台灣人」生存必須面對的問題,不單單是政治認同、國家認同、血緣認同、文化認同,更多作為「人」必須面對的生命難題,亙古以來令藝術家對生命困惑的哲學性思考,成為他創作的動力,也成為創作無法迴避的議題。

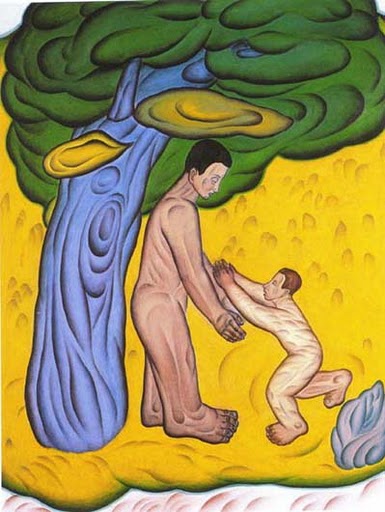

鄭建昌〈阿爸的樹〉1997 油畫130×97cm

藝術家不會只是「藝術家」,現實生活中,藝術家同時也是人子、人夫、人父、人師,吃喝拉撒睡,工作中不斷有權力爭鬥,為了生活的戰鬥必須有適當的歇息,可每天還是要接受「資訊暴力衝擊」,面對人性的貪嗔痴……等等等等。為了生存下去,為了成為一個「藝術家」,有血有肉的藝術家必然要有因應之道。到底什麼會左右一個藝術家的生存策略呢?藝術家生存的大環境、人格形成的基本要素、現實境遇,都是可供考察、研究而饒富趣味的重點。

鄭建昌〈山海精靈變奏曲〉1999 油畫162×260cm

我們檢視鄭建昌近二十年來的作品,早期的「類硬邊」(請參見本文附註)都會風景,造形元素幾乎直接從相機影像轉換,將空間壓縮、剪裁、重組,「重現」都會急速建設卻同時急速破壞的現象。這些作品批判的意味濃厚,理性多過感性,冷漠而欠缺浪漫。到了《史詩吟唱者》、《生命的原鄉》、《島嶼印記》、《台灣山海經》,作品明顯經過1990年代台灣鋪天蓋地的主體論述的洗禮,鄭建昌反而以浪漫的基調,勾勒出台灣人的特質,以人形、山、海、土地、石頭、樹、雲、作物等意象,強調出台灣人四百年來與土地的關係,而豐富了台灣人文的想像。鄭建昌創造了他心中台灣人的形象,以誇大的肢體、厚實的手掌及腳掌、配合挑重拓墾的形影,呈現了台灣人忠厚、實在、耐勞、祥和、恬靜的特質。

鄭建昌〈靈魂遺傳符碼〉1999 油畫162×260cm

,油畫(廣角).jpg)

鄭建昌〈鯨紋傳奇〉1999 油畫 194 × 520 cm (200號兩幅拼)

,油畫(廣角).jpg)

鄭建昌〈陰影〉2002 油畫 162×390 (100F三幅拼)

由生命原鄉的追溯,思考人與土地的關係,進而發展出關懷生態環境的系列作品,脈絡清晰而動人。鄭建昌作品中經常出現的造形元素,有些來自歷史的閱讀,有些從台灣人地域文化所衍生的意象,經過簡化或變形,組構成豐富多變的情調。

1999年的〈靈魂遺傳符碼〉、〈鯨紋傳奇〉畫面中納入許多象徵台灣的圖像,可視為他90年代有關台灣主體意識的創作總結。

1999年於北美館舉行《台灣山海經》個展之圖說:鄭建昌〈探祕〉2004 壓克力顏料 163×130 cm後,到2004年才又在嘉義鐵道藝術村舉行《台灣游蜉》個展,整整五年,鄭建昌除了進入嘉義大學視覺藝術研究所深造,應邀參加的聯展多達十八次。這段期間他積極參與嘉義地區的藝術活動,許多作品的產出,與策展單位所規劃的議題不無關連。

2000年台灣發生第一次政黨輪替,在台灣社會持續瀰漫的「轉型正義」氛圍中,鄭建昌的創作一度出現如〈陰影〉這麼直接敘述他幼年親身經歷的白色恐怖經驗,但仍有較多的〈父與子〉系列作品,畫面中紅、藍、綠,十分鮮明地象徵共產黨、國民黨、民進黨這三個影響台灣人命運的政黨,而拉手轉圈的大人與小孩,呈現離心力與向心力取得平衡的力學辯證,似乎以隱喻的手法反映台灣與中國在政治上角力,在文化認同上互為拉扯的處境。

.jpg)

鄭建昌〈父與子—繞圈圈起飛〉2000 壓克力顏料 100×100cm

而《台灣游蜉》以生命短暫的游蜉為命題,一方面呈現藝術家個人生命中困頓、苦難、漂泊的感嘆,而寓意游蜉自在著附於大自然,自期心靈能跳脫形骸,來去自如;但〈孤島上的生命〉、〈生命樹〉、〈新神木〉隱匿在畫面中的台灣意象,則令人聯想:台灣是否能跳脫強鄰覬覦的宿命,台灣人在艱難險惡的現實中堅忍求生,或許如游蜉般渺小,但生命力卻極為豐沛,得以綿延不斷。

雖然如此,《台灣游蜉》系列中的〈探秘〉、〈子宮花〉、〈腦叢〉那些只有人體解剖學教科書中才會出現的器官造形,還是「明示」了物質與心靈的辯證。這樣的解讀,使我們可以通過2006年的〈當我經過站起來的土地,看見舞動的神木〉、〈黑山白水之際〉、2008年的〈跳躍的生命-蕃薯落土根不爛〉,而和近兩年來的《大塊系列》作了合理的連結,印證了鄭建昌二十年來的創作,不斷反覆辯證個體和社會、土地、自然的關係之藝術核心。

鄭建昌〈孤島上的生命〉2004 壓克力顏料163×110cm

鄭建昌〈游蜉—幽浮〉2004 壓克力顏料 60×60cm

「大塊」一詞源於《莊子‧大宗師》「大塊載我以形,勞我以生,逸我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死」的句子。「大塊」不是「土地」,而是「天地造化」,若用現代漢語來說,可解釋為:「大自然循環的規律」。《莊子》有關「大塊」這句話,在強調人必須順從造化的運作,而造化也將安排好人的生死歸宿,太想干涉反而會壞了造化的運作。

,壓克力(廣角).jpg)

鄭建昌〈子宮花〉2004 壓克力顏料 163×130cm

鄭建昌〈探祕〉2004 壓克力顏料 163×130 cm

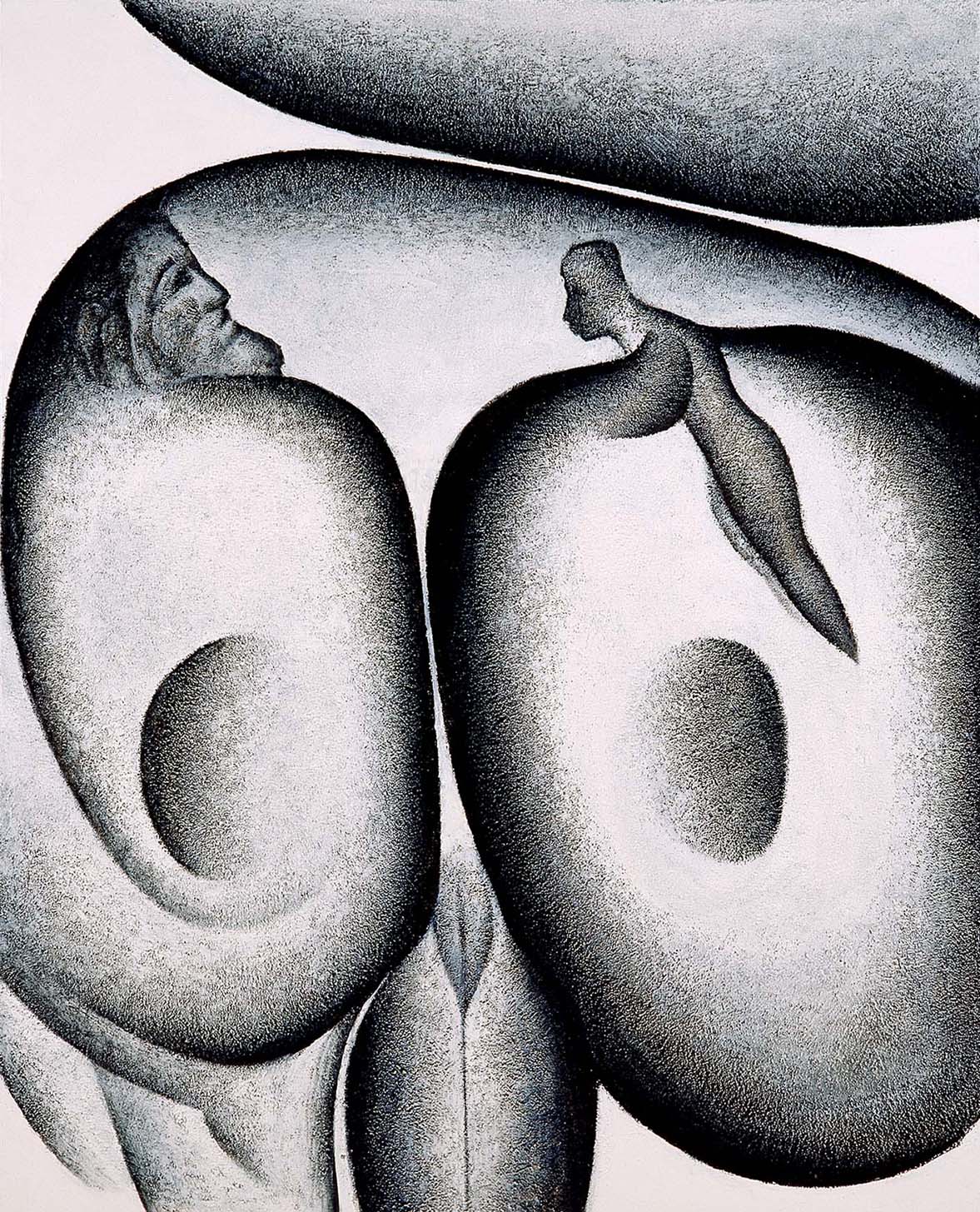

近幾年來,全球暖化問題日趨嚴重,許多國家不斷發生重大的地震。在台灣許多地區,經常只因一陣豪雨就釀成水災、土石流,甚至導致山地部落一夕之間遭到掩埋。小林村滅村的悲劇,透過電子媒體的報導,成為台灣人可以親歷其境的「大地反撲」的活教材。鄭建昌把「大塊」擬人化,成為巨大的畫幅中宏偉的人體,「大塊」身上的肌肉、筋骨、血脈、毛髮,化成大地、溪谷、山澗與森林,「大塊」呼出的氣息,成為雲彩與氣流,而「人類」只是「大塊」身上渺小的存在。擬人的「大塊」被安排成各種動態:在〈與大塊老師對話〉「大塊」背身而立,回首和渺小的人類說話,隱喻天地造化的不離不棄;在〈與大塊老師對話——亦步亦趨〉「大塊」危顫顫走在前面後頭跟著渺小的人,隱喻人類從自然生態危機中學習;在〈被壓縮的巨人——奮起〉「大塊」從被壓縮的區塊作勢起身直立,隱喻物極必反的規律;〈大塊的吸引力〉「大塊」眉目間有一道螺旋狀的氣流將卑微的人捲入其中,隱喻自然界無可抗拒的力量。

鄭建昌〈大塊˙印記˙吸引力〉2008 油畫 100F

鄭建昌〈與大塊老師對話—亦步亦趨〉2007 壓克力顏料 100F

在人類的發展史上,各個民族都有人類起源的神話,那是人類面對大自然的律動、宇宙神秘而不可抗拒的力量,恐懼、臣服,邁向文明的衍生物。在〈創世一記〉中,「大塊」重擊象徵混沌的雲團,光就從雲團破洞中急速往上竄衝,在鄭建昌的想像中,「大塊」同時是創世主,擁有超乎人類想像的力量。另外一件〈神祉—印記—吸引力〉畫面有著與〈創世一記〉相同的構成,但被重擊一記後的雲團中,擠滿了渺小的人類。這兩件作品,相互呼應,更具體印證了鄭建昌關於人類起源神話的想像。

,油畫、壓克力_畫布(坤龍).jpg)

鄭建昌〈大塊之吸引力〉2008 油畫 壓克力 100F

鄭建昌〈創世一記〉2010 油畫 200F

鄭建昌的造形語言,常常帶著多義性,好比語言在詩行中所呈現意象的連結,意象或許清澄、鮮明,但從一個意象到另一個意象,常因受眾(audience,指讀者也指觀眾)的經驗而串連成不同的意涵。這裡所謂的「多義性」不是單指意象的運用,而是視覺的點、線、面、空間、色彩所形成的視覺心裡效應。

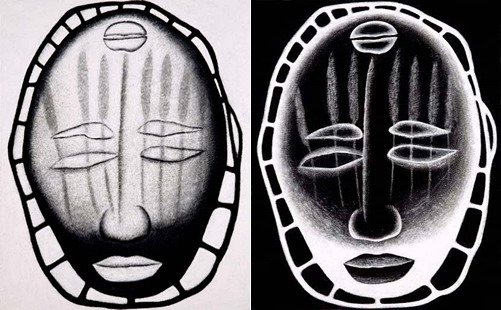

鄭建昌慣常運用的造形手法是:以線條分界,然後沿著線條塗布漸層的顏色(或陰影),而兩道分界的線條間塗布的漸層色調於是成為一個在視覺上「動態幻視」的量體。動態幻視的產生,來自觀眾對於視覺型態的心理作用:因為藝術家刻意的造形,塗布陰影部分與周邊的區塊對照後,使得投射到視覺網膜的影像形成的形體,有時彷彿凸起,有時彷彿凹陷。對於像古代輿圖,重疊的山巒,忽略理性經緯的描繪、隱含主觀多點透視的美學,被轉換成鄭建昌心中大地的肌理,線條與線條之間動態幻視的量體,得以互為陰陽,構成繁複的、廣袤的空間。卷雲般造形的樹、地貌、有時留出幾道空白,成為大自然山水,再把人物或強調放大、或縮小,置放在山水之間,形成對比的趣味,傳達人與自然對話的思辯。2004年的兩張〈光陰過客〉我視之為兩張陰陽對照的人臉聯作,如果把其中一幅當成底片,另一幅就是沖印出來的照片。有趣的是,當我們將畫面旋轉180度,也可以因為單件作品本身陰陽對照的構成,而依然是一張端正的面容。這兩件作品透露出鄭建昌偏愛視覺多義趣味的基本造形手法。在〈新神木〉中,樹幹虯纏的肌理,因為動態幻視的作用,邏輯上判斷「應該」凸起的木紋,也可以被幻視為凹陷的河流,這才使隱藏在樹幹中的「台灣」或「島嶼」的意象變得很合理,而達到隱喻的多義趣味。

鄭建昌〈光陰過客1〉(左圖)及〈光陰過客2〉(右圖),皆為2004年壓克力顏料100F作品。

《土地在說話》是黎畫廊策展者為鄭建昌2010年個展的命題,用比「大塊」更淺白的現代語言企圖引起觀眾的對土地的關懷,但鄭建昌更宏觀的反思,並非侷限在土地、環保、自然這些現實世界的(或者說理性)的思考。回顧他一路的創作歷程,印證他的創作自述:「以歷來人類的精神觀、宇宙觀及當代的精神心理分析為經緯,作為探索個體與大自然、個體與心靈世界關係,以及個體原型與集體無意識之源生關係的參照。以有形的人、土地、樹……為元素,歷史與當代生活之連結為血肉,採用變形、幻形方式,借喻無形、無限的精神體;以身分符號的置換手法,追求超越軀體束縛的心靈自由。」我認為,作為視覺藝術家,鄭建昌確實用他高明的造形語言,為他富於哲學性、文學性的探索,另闢一條當代台灣藝術家未曾發現的蹊徑,相信也會成為觀眾矚目的焦點、美術研究者值得研究的新議題。

,壓克力(廣角).png)

鄭建昌〈新神木〉2005 壓克力顏料 100F

鄭建昌〈當我經過站起來的土地,看見舞動的神木〉2006 壓克力、油畫 162cm×130cm

作者註:有人稱鄭建昌1982年的系列作品為「硬邊」。其實西方原始的「硬邊藝術」在形式上幾乎是幾何構成,但鄭建昌的這一系列作品,應用了「圖案化」的剪影式意象來「重現」都會風景,所以我稱之為「類硬邊」。