泥化

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 30cm x 45cm

作品類型:

作品年份:2020

1956 生於台灣台南

1975 台南一中畢業

1979 國立台灣師範大學美術系畢業

1989 榮獲中華民國第十屆全國版畫展首獎

1990 紐約大學藝術碩士

五月應邀於紐約Yonkers教育文化藝術中心舉行個展

十月於紐澤西西東大學舉行個展

1991 十二月應邀於台南縣立文化中心舉行版畫個展

1992 六月高雄市積禪藝術中心個展

八月台南市文化中心個展

1993 六月高雄市積禪50藝術空間個展

十一月日本橫濱神奈川美術館國際版畫展(版畫10件)

十二月高雄市中正文化中心個展

1994 獲南瀛獎,高雄市版畫文藝

1995 台北市立美術館「個展」

1996 台灣省立美術館「個展」

2000 高雄市立文化中心「個展」

2001 台南藝術中心「個展」

2002 高雄市駁二藝術特區「擴張版圖」版畫特展、策展與聯展

台南一中畫廊校友邀請「個展」

2003-05 任國立高雄師範大學美術系主任

2005 文建會委託創作版印年畫

屏東文化中心版畫「個展」

2006 台南市立文化中心版畫創作「個展」

2007 新竹沙湖壢畫廊「個展」

澎湖科技大學藝文中心「從版畫到繪畫個展」

2008 宜蘭傳統藝術中心「版畫個展」

2009 擔任「十青版畫會」會長

獲頒中華民國「畫」學會「金爵獎」

2010 第14 屆國際版畫雙年展評審委員

任台南應用科技大學美術系教授兼版印中心主任

2011 獲頒中華民國版畫學會「金璽獎」

2013 屏東美術館「凝聚與生發-亞洲版畫交流展」策展人

2014 國立台灣美術館「台灣木版畫現代進行式」策展人

2015 擔任中華民國版畫學會理事長

擔任身障技能競賽手工絹繪裁判長

2016 擔任法國波爾多身障技能競賽國際裁判

「版圖擴張—緣聚廖修平」國際版畫展 策展人

2017 高雄2013藝術空間 黃郁生、楊明迭版畫雙個展

日本東京銀座VIVANT Gallery 3版畫展

2018 高雄正修科技大學藝文處黃郁生版畫個展

台灣美術院藝術空間,有.無.存在黃郁生版畫個展

新西伯利亞國際版畫三年展

2019 捉影--國際當代素描展國立國父紀念館

版印台南3+3 版畫展台南市政府文化局

《國際美柔汀雙年展》第5屆,俄羅斯美術館 葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)

竹城版風--十青現代版畫大展

2020 現職台南應用科技大學美術系教授兼版印中心主任

處境・此境——黃郁生版畫展

黃郁生 創作理念2020

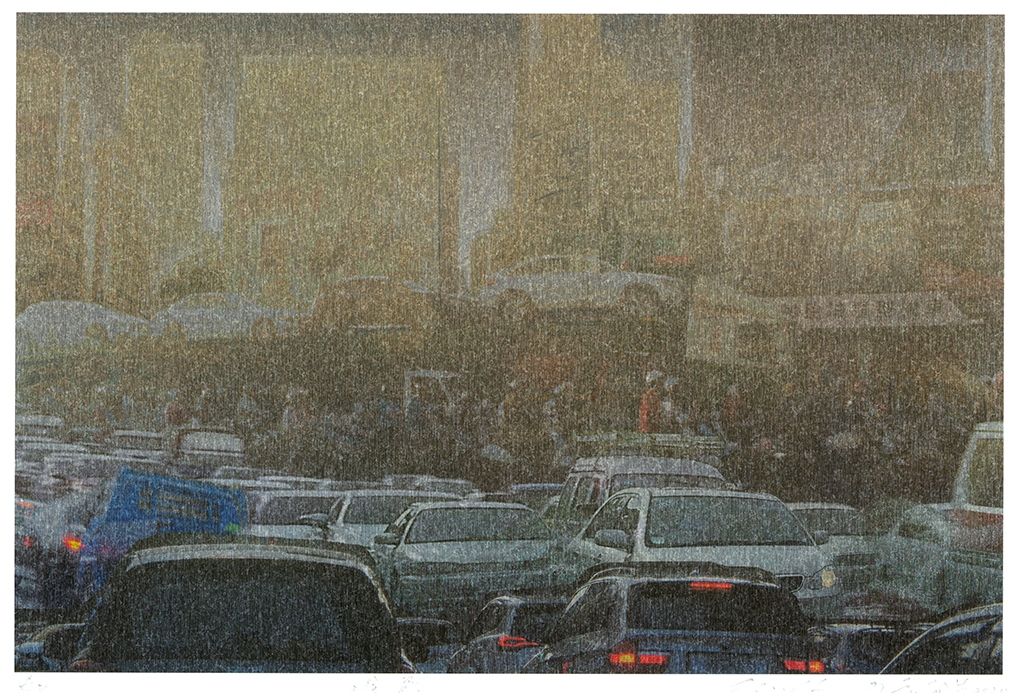

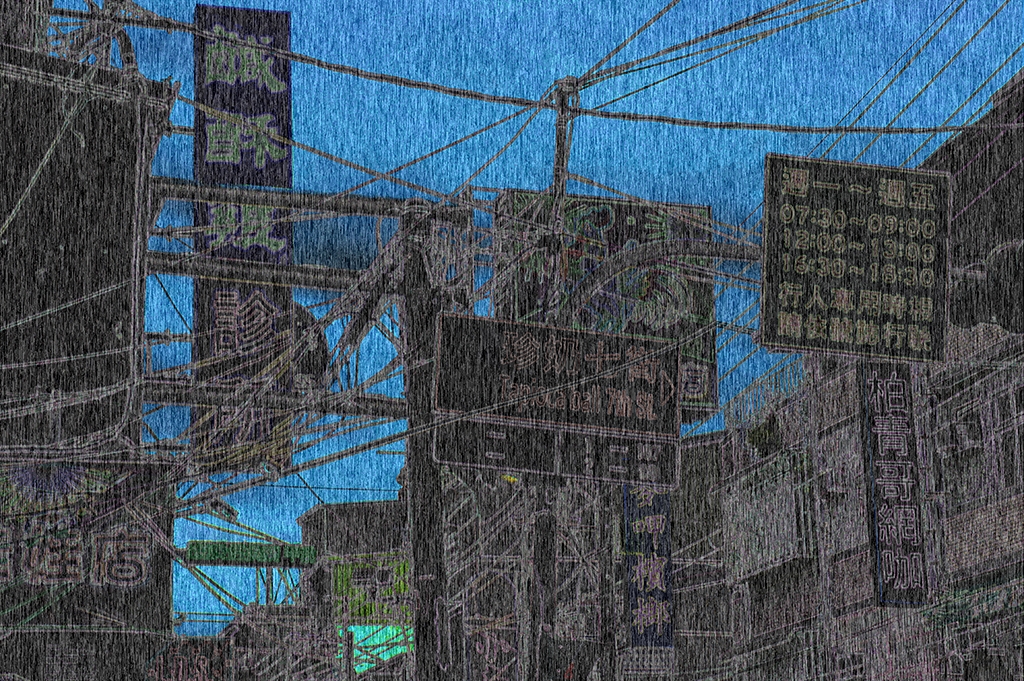

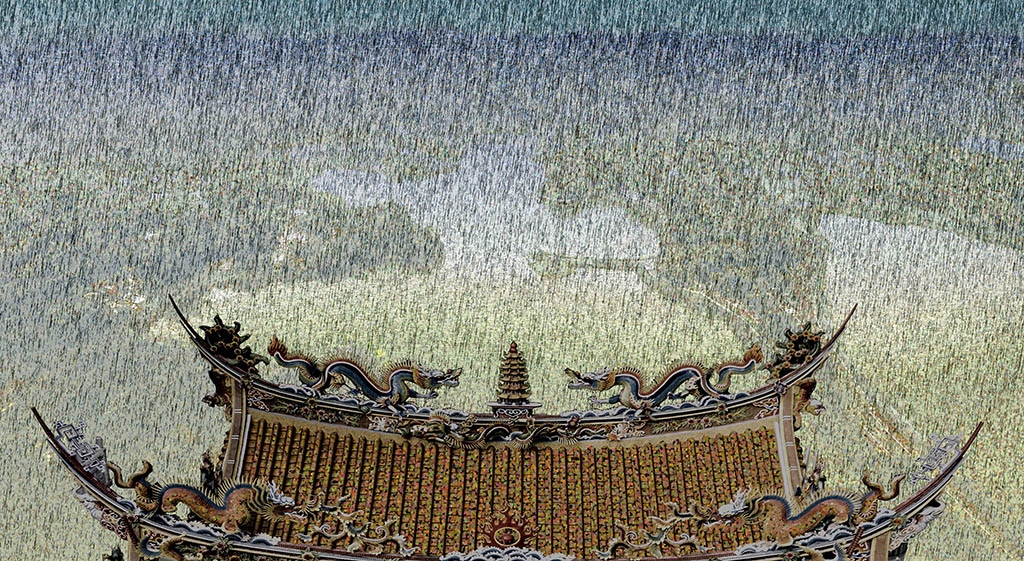

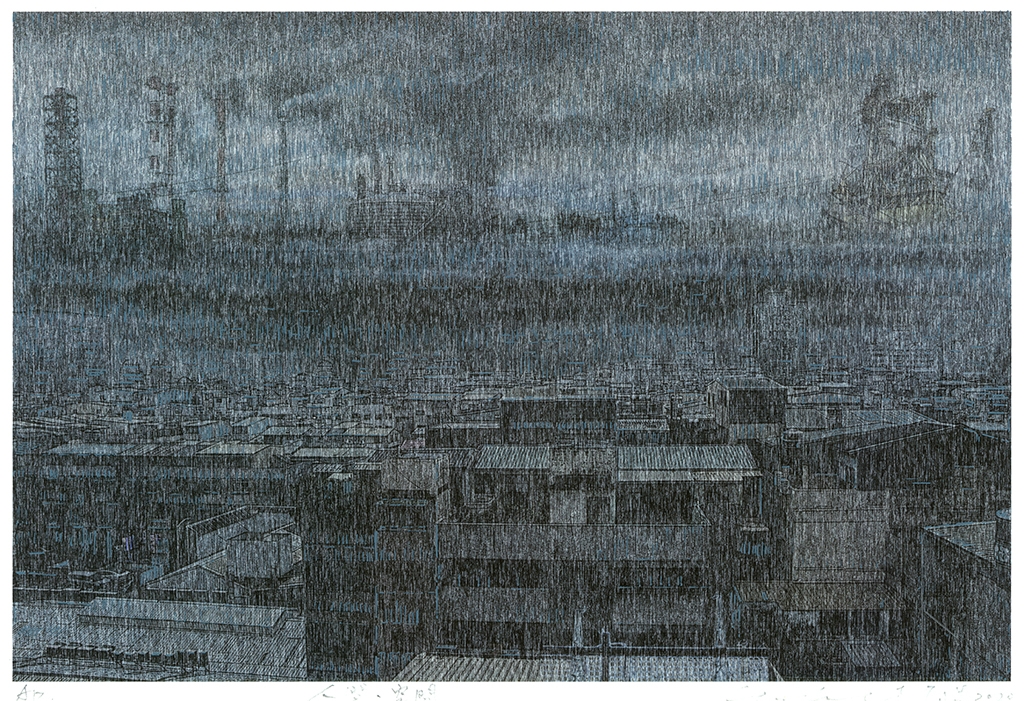

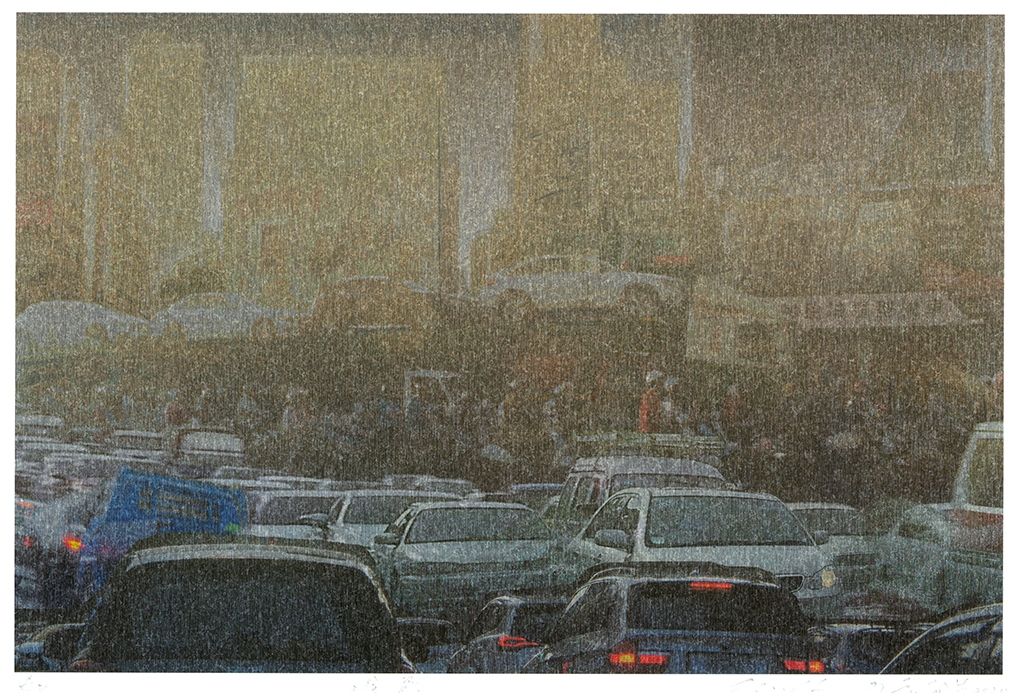

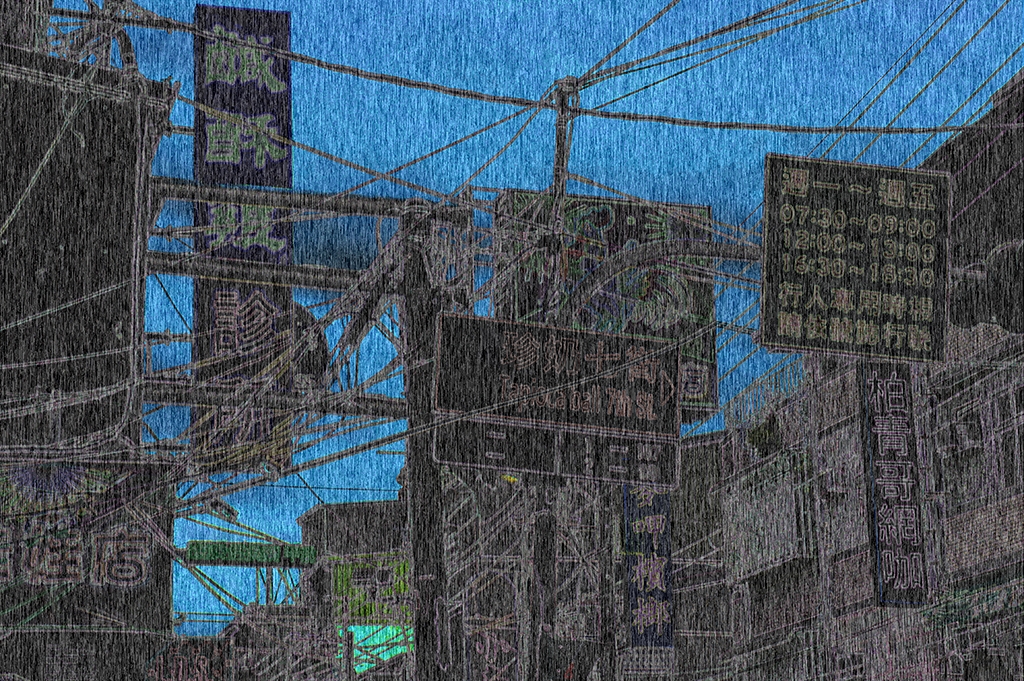

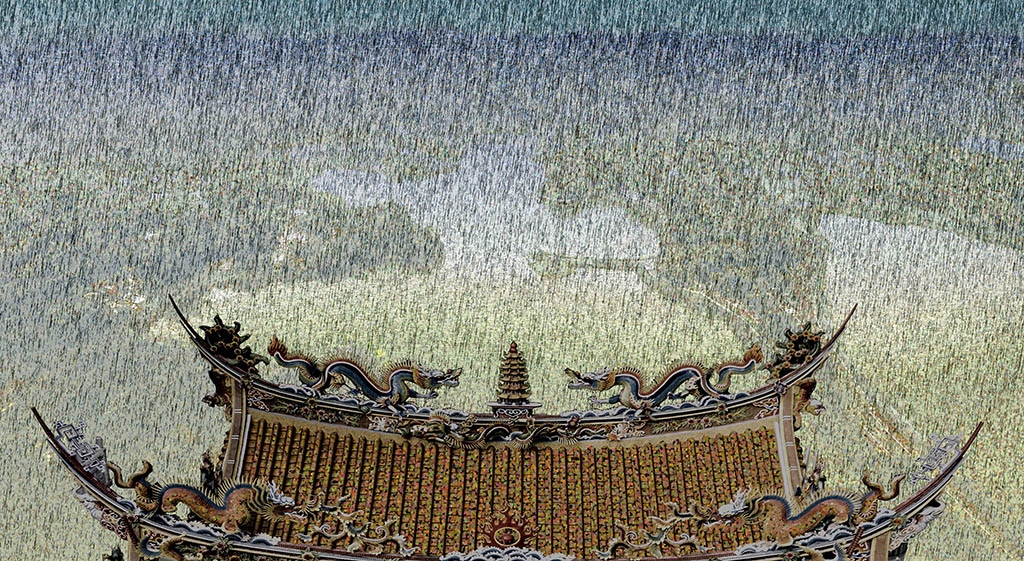

「質疑的態度」是作者創作研究的原動力:對生活週遭的質疑、對社會價值觀的質疑、對環境遭受破壞的質疑,以及對人性惡鬥、虛假的質疑;這些質疑直接影響的是作者內在的焦慮與對外在的恐懼心理,在焦慮與恐懼的交相作用下,最終歸結於對自我存在的質疑,創作的內容也一直圍繞在一個懷疑的「自我」──是我、非我,有我、無我,存在的我或不在場的我,顯現的我或隱藏的我。「象徵」、「隱喻」在作品中的運用,呈現作者「隱匿」與「缺席」的意涵,參照於Jean-Paul Sartre 的觀點是:「虛無」不等於不存在,它正是意識本身,而意識是極其主動和富有創造性。意識的虛無性,主要是指它總是隱而不顯,並具有將一切存在加以虛無化的無限潛在能力。意識靠其對於他物的虛無化而實現其本身的真正存在。意識的強大生命力,就在於它無時無刻地將異於其自身的存在加以虛無化。換句話說,是作者將環繞於週遭非自我的「物體」、發生於身邊非自我但卻真實存在的「事件」,經虛無化的過程,而流露作者真正存在的本質與自我真實的面貌。

作者選擇了事物為描繪的對象,藉事物的存在以承載虛無,藉物件的呈顯以否定自我的存在;在畫面中的物件,是作者自我以一個物理對象而存在,因為意識的運用而呈現虛無化的作用、因為作者的期望而呈現真實的狀態,這狀態是物件隨意的擺置、任意的散落,最後是作者的缺席與「不在的呈現」。在作品中呈現生活週遭的景象、社會環境的事件,這些圖像或影像都僅是真實世界中的微弱顯象,但存在於真實世界中的亂象與事件,卻還是依舊不斷的繁衍滋長著,甚至是與日俱增;在真實世界裡無比巨大的虛假現象中,作品所傳達的也只不過是另一個「假象」。正因為作者自我的缺席與隱匿,躲藏在現象裡,藉浩大的現象遮掩內在不安、焦慮、恐懼的心理;我們很容易的從「批判」與「否定」的角度出發,因為批判與否定是創意的動力來源,但又更容易的、不自覺的陷入被批判與否定的對象中。當我們否定了這世界的真實與實在,同時我們也否定了自我。從懷疑自我的「存在」出發,到自我的「虛無」,作品中看不到一個實在的自我,但作品的意涵卻又指向一個「存在」的自我。

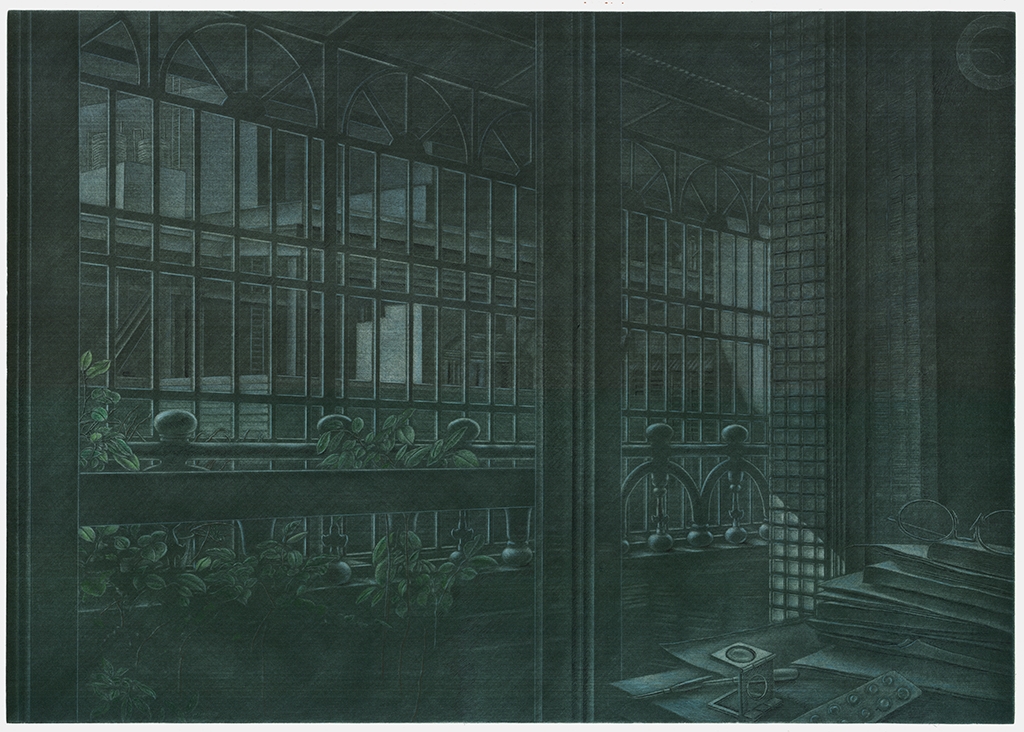

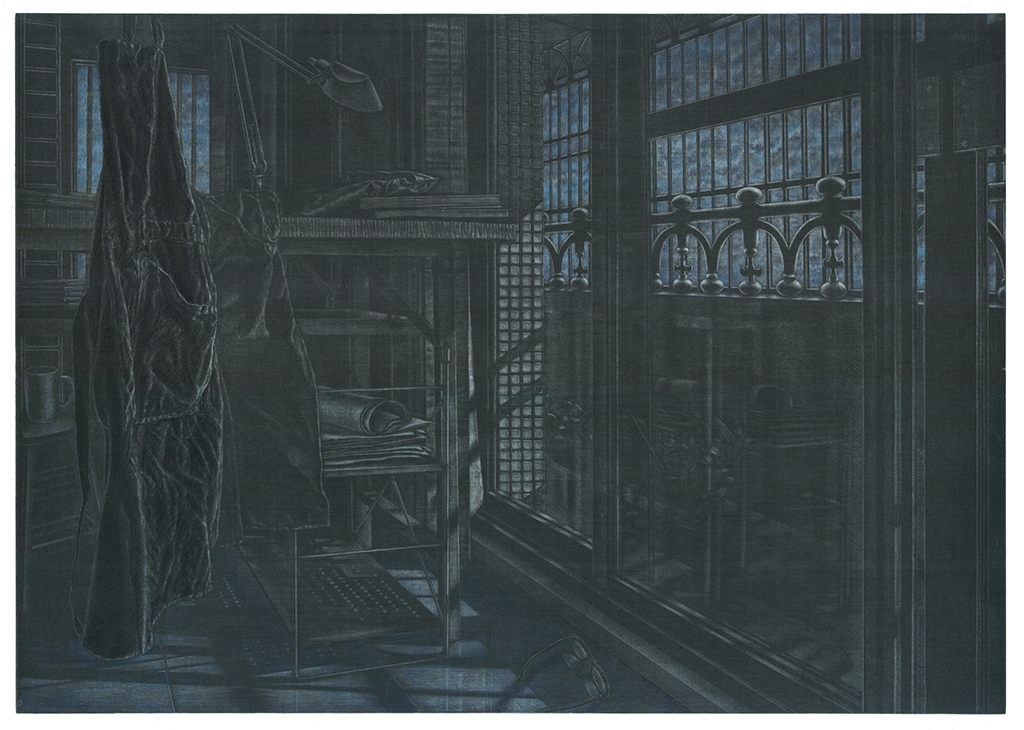

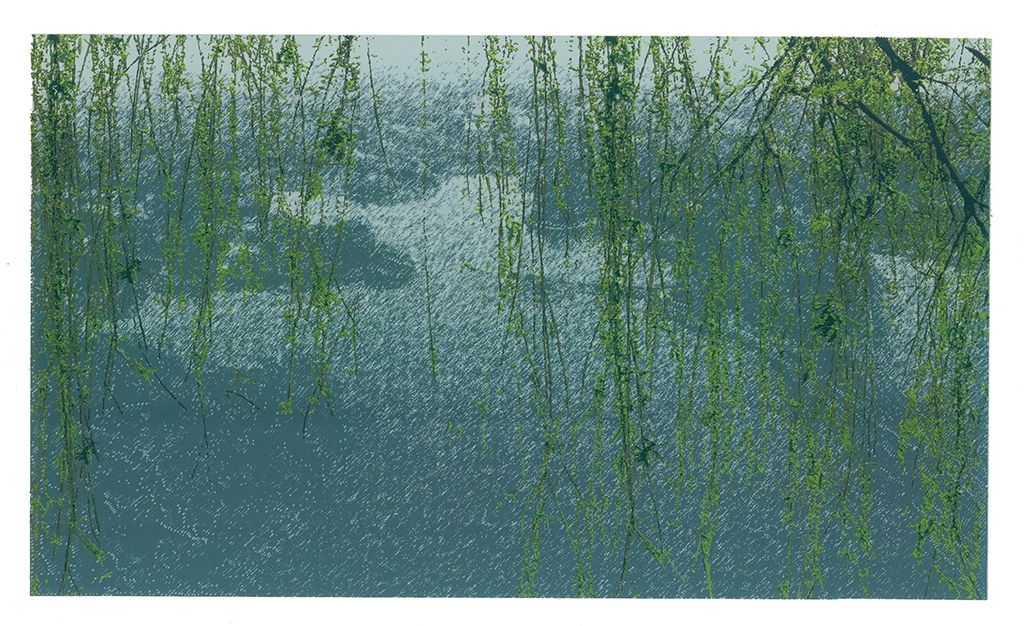

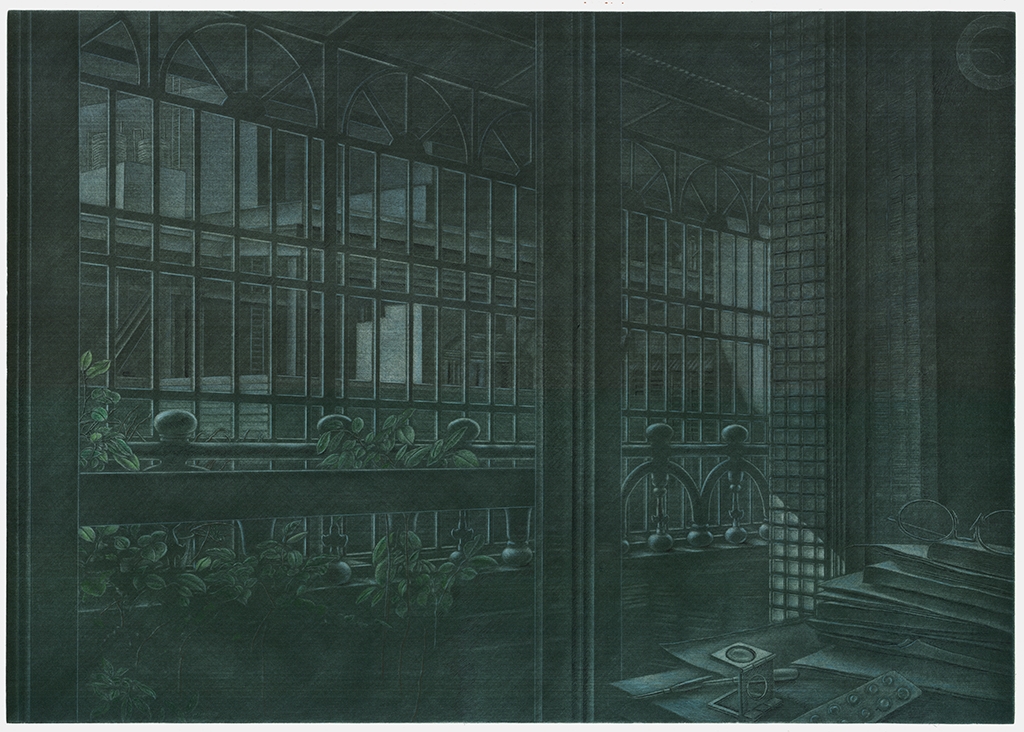

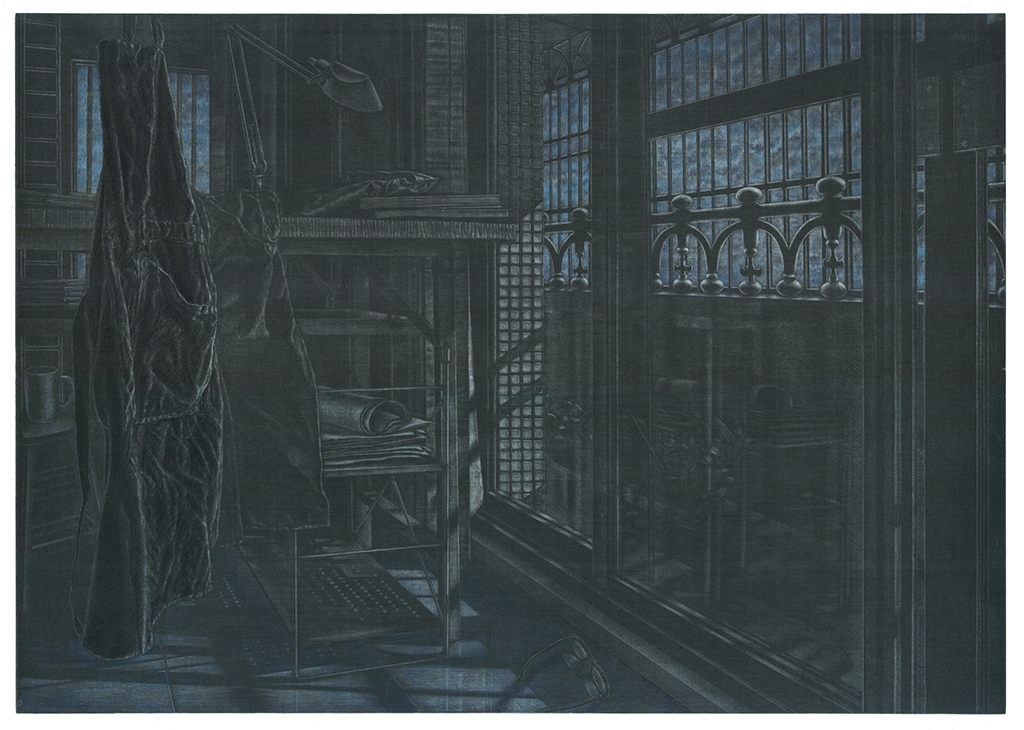

「處境 此境」這一主題展,作者試圖將不同時空的景與物併置或錯置。在似真實又虛幻的徘迴中、在表裏不一、外象與內在相互衝突之際,製造一份質疑的態度,遊走於自我的存有與自我的虛無之間。「處境」似有我,「此境」似無我。欲反映的是,人際間不經意存在的或刻意表露的一份「假象」。

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 30cm x 45cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 28cm x 41cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 23cm x 61cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 30cm x 45cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 40cm x 60cm

作品類型:版畫

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 60cm x 90cm

作品類型:版畫

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 60cm x 90cm

作品類型:版畫

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 40cm x 60cm

作品類型:版畫

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 64cm x 100cm

作品類型:

作品年份:2020

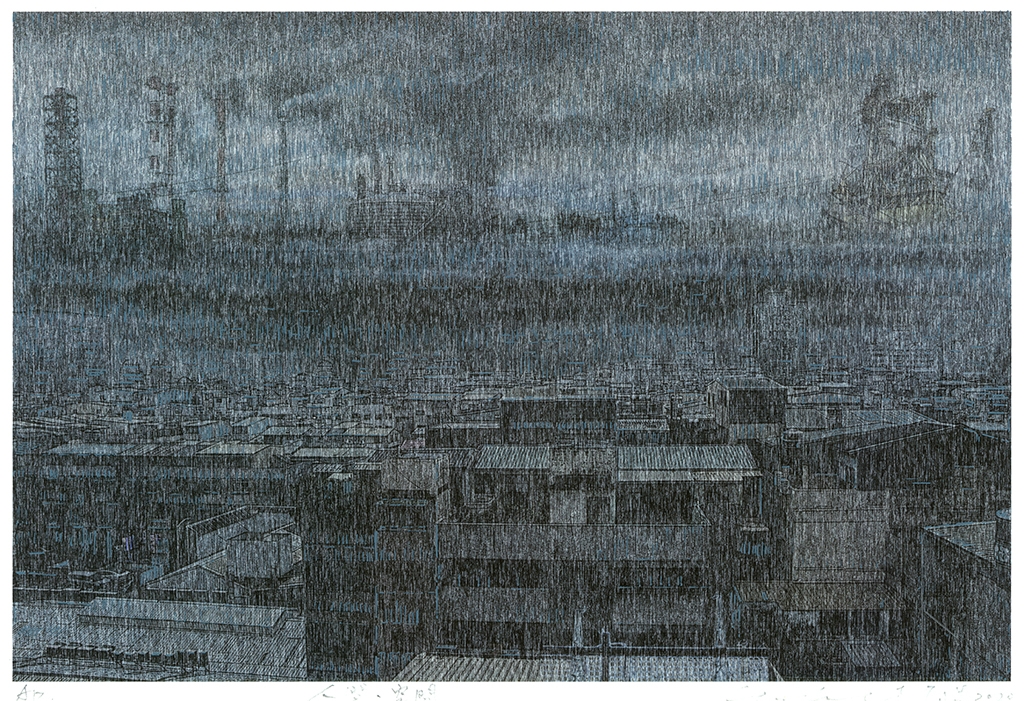

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 71cm x 100cm

作品類型:版畫

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 71cm x 100cm

作品類型:版畫

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 30cm x 45cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 30cm x 49cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:1cm x 30cm x 45cm

作品類型:

作品年份:2020

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:71cm x 100cm

作品類型:

作品年份:2018-2021

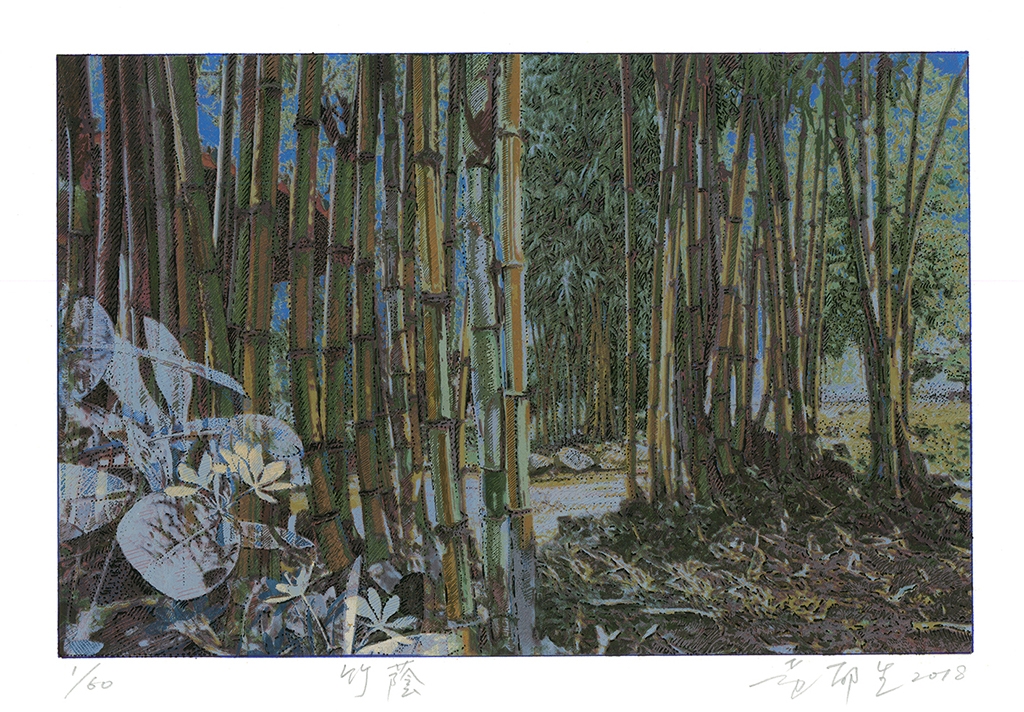

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 45cm x 60cm

作品類型:

作品年份:2018

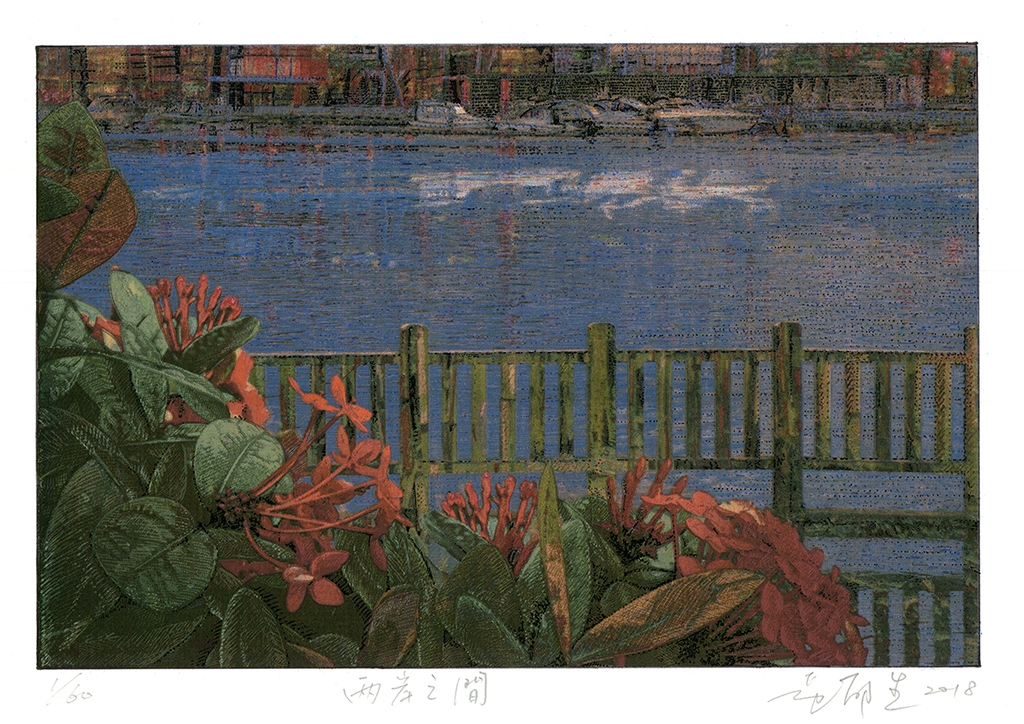

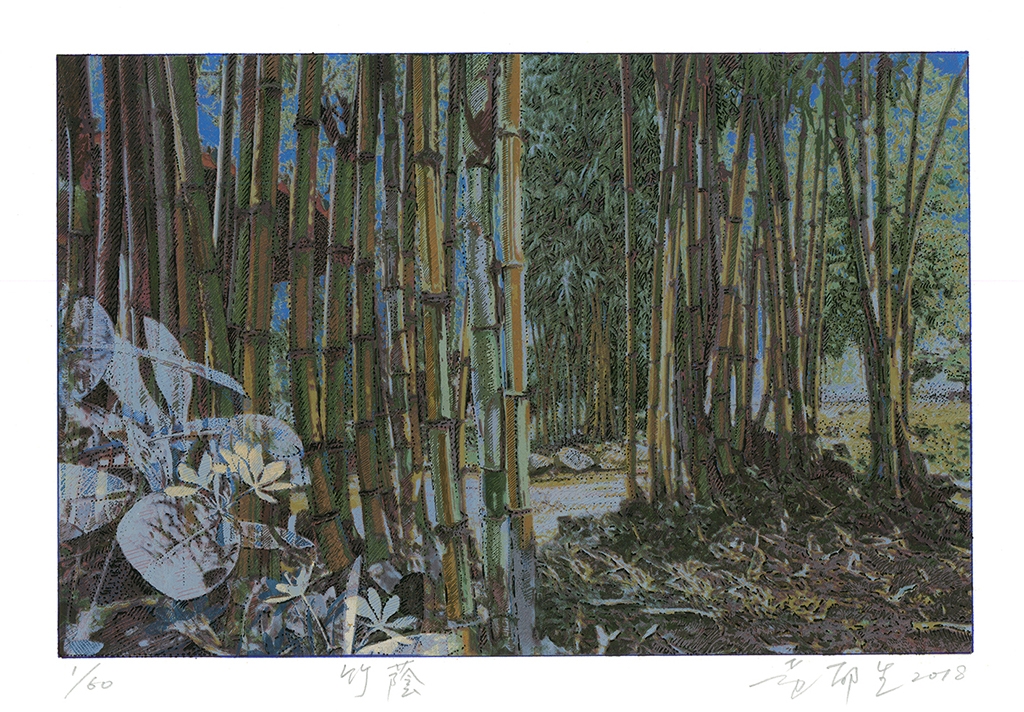

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 20cm x 30cm

作品類型:

作品年份:2018

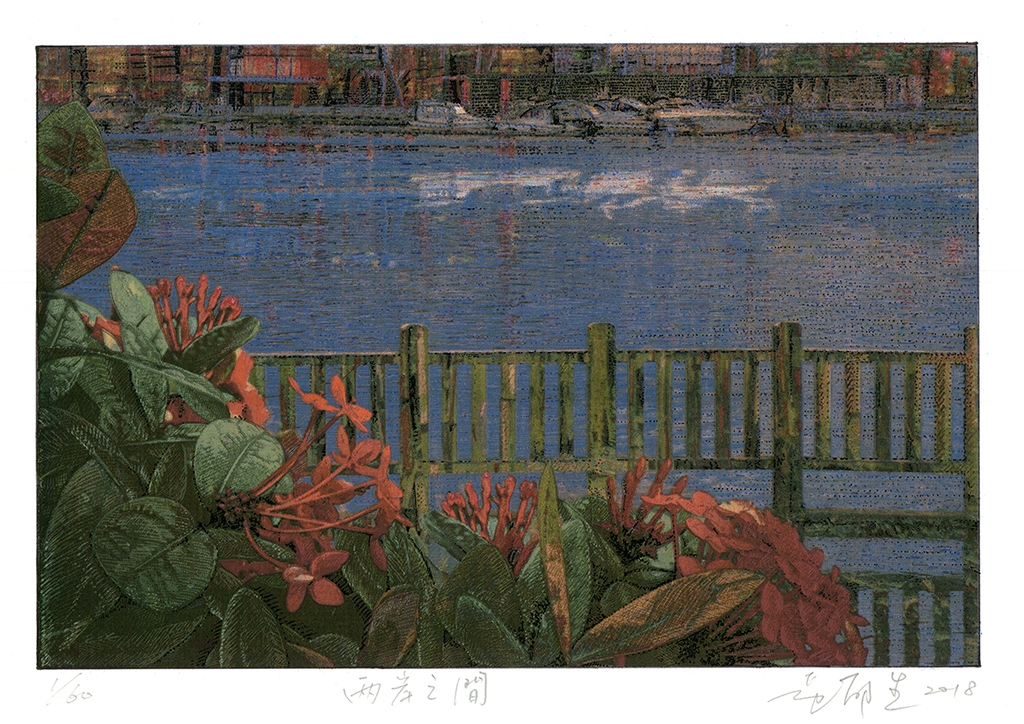

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 20cm x 30cm

作品類型:

作品年份:2018

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 40cm x 59cm

作品類型:版畫

作品年份:2018

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:40cm x 61cm

作品類型:

作品年份:2017-2021

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 50cm x 30cm

作品類型:

作品年份:2017

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 25cm x 42cm

作品類型:

作品年份:2017

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 20cm x 30cm

作品類型:

作品年份:2014

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:0cm x 24cm x 25cm

作品類型:版畫

作品年份:2012

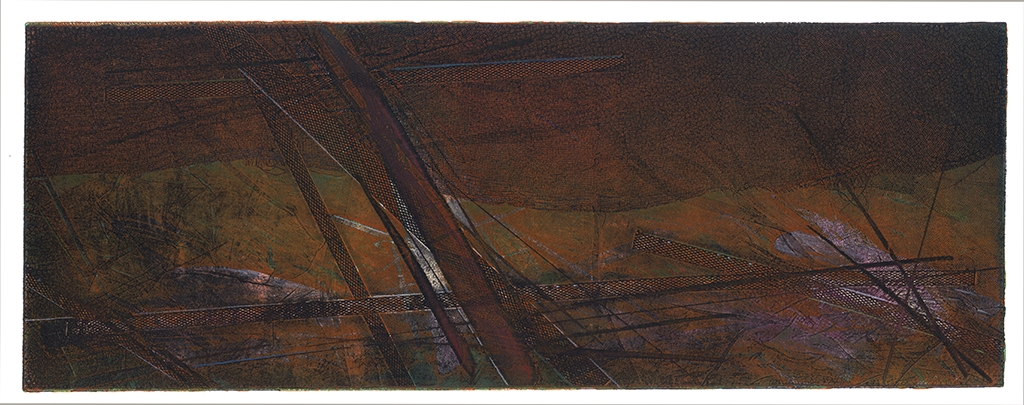

所屬藝術家:黃郁生

作品規格:45cm x 60cm

作品類型:版畫

作品年份:2010

處境 ‧ 此境 - 黃郁生版畫展

「幽寂之外-見葆光」

—閱讀黃郁生的藝境與心境

黃文勇/台南應用科技大學美術系副教授

從「技中之道」愛養「道中之心」

保有「17版畫工作室」(Atelier 17)(註一)血統,並承襲17版畫工作室的創作魂追求實驗與創新精神的黃郁生老師,是台灣研究凹版一版多色(Viscosity Processes In Color Printing)及美柔汀(Mezzotint)(註二)泰斗,並且享譽國際的版畫家。黃老師巨幅的一版多色技法,筆勢遒勁像似「飛鳥出林、驚蛇入草」自然流暢,色彩的層次透析且綻放交織出鮮明有致的律動感,其線性、塊面、層次、色彩交疊形成「磅礡萬物以為一」的氣勢,令人撼動!2005年因教學的需求添購了一部搖點機,這個機緣再度讓黃郁生老師拾起對美柔汀的研究及創作動機。回顧1990年在紐約大學研習版畫期間,廖修平老師前往探訪,並贈送一套美柔汀的工具(搖點刀和三角刮刀),並教授美柔汀的原理,是最早接觸美柔汀的創作。這兩個因緣合和讓黃郁生老師沉潛十載又五的歲月時光,在幽微的桌案,慢慢磨、慢慢修,締造了另一個創作的榮光。

選擇凹版(銅版)作為創作的媒材,是因為一版多色技法及美柔汀技法最具可塑性及包容性,經得起長時間的磨鍊及修改,可以隨著不同的心境(意念)調整、修飾,所能展現的層次及調性,是所有版材當中最為細緻微妙且多端變化。大部份的版畫技法都採用加法創作,唯獨美柔汀以減法的思維將不必要的部分磨除,這一門去蕪存菁修鍊的功夫,必須將身、心、眼聚精會神合體,進入專一不二的狀態才能了得。再者,美柔汀創作非常耗時(動者半年甚至一年以上),又傷眼力,除了要有精煉的厚底技術之外,更要有堅定的毅力及耐力,才能創作傑出的好作品。如果說:選擇是一種智慧,就不難看出黃郁生老師的人格特質-是一位溫厚、內斂,能動靜一如又耐得住孤寂的人格者。

每一個專業(技術)都有他要掌握的「道」。選擇一個允許身心能夠成長茁壯的專業,然後在你能掌握的技術裡面鑽研實踐,並且能夠投入在這個專業裡面陶冶你的身、心,安頓你的靈魂,並且讓創作生命跟你所選擇的專業能力及素養同步成長。這是每位創作者,都渴望達到技、道、心,能合而為一的境地!黃郁生老師,是少數能專心一志將版畫創作當成一生志業「不忘初心,方得始終」,並且能夠從「技中之道」愛養「道中之心」的藝術家。

「罔兩問景」-如影隨形

眼睛所看到的物件(形體),是因為它本身的存在而存在,還是因周遭環境(明暗色彩條件)的關係相互輝映才使得清楚辨識它的存在。或是因為影子(暗部層次)的襯托才能讓形體的體感得以彰顯立足,還是,因爲光源照射的更迭而改變對形體的判准依據?這些提問,始終在創作者(思想者)的心中盤旋!在《莊子.齊物論》「罔兩問景」的寓言說:「罔兩問景曰:『曩子行,今子止;曩子坐 ,今子起;何其無特操與?』景曰:『吾有待而然者邪!吾所待又有待而然者邪!…』」我們找到了答案。依附影子而存在的罔兩問影子說:「剛才你還在行走,現在又停下來;剛才你還坐著,現在你又站了起來,為什麼這麼沒有自己獨立的行動?」影子回答道:「我的存在是有所依附的(依附形體),而我所依附的對象也是有所依附的(依附別的事物而存在)…」。莊子以「罔兩問景」這一段對話明白闡釋「影隨形走,形來則影來,形去則影去,形倘佯則影隨之而倘佯。」彼此間密切的因果關係。

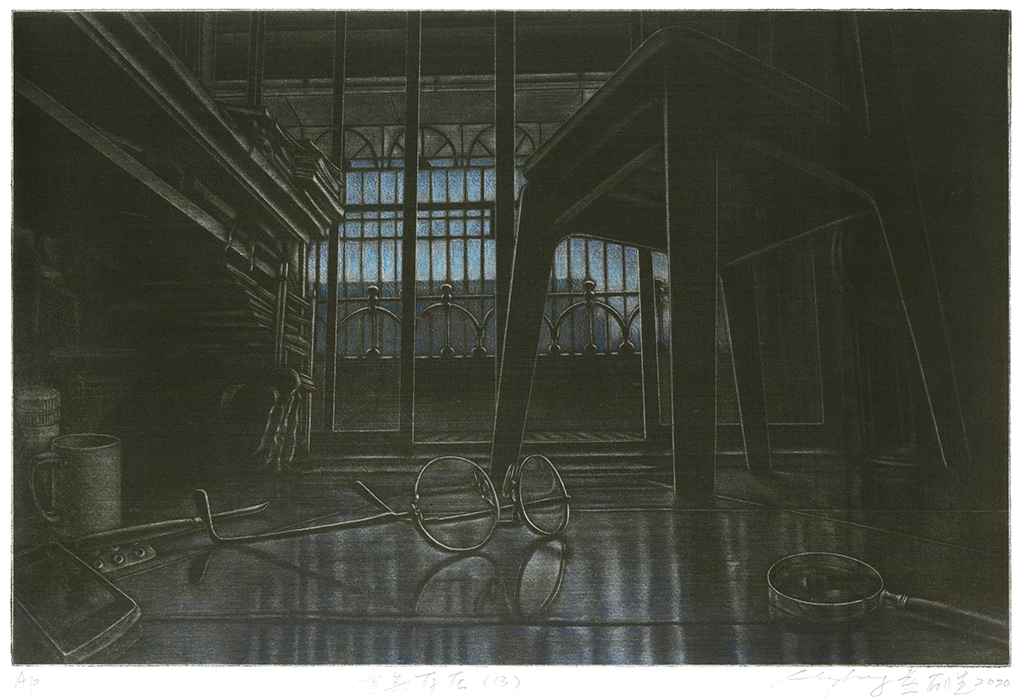

「美不在於物體本身,而是在物體與物體形成的陰翳、明暗」(谷崎潤一郎,《陰翳禮讚》)。的確,美感不是來自於對單一物體的感受分析,而是,在於物體與物體之間的關係性所構成的總體氛圍,而這總體的氛圍,往往是在生活中的日常所發展(體現)出來的,從日常隨處可見生活物件的凝視進入獨特的審美思維,即能創造出一種靜謐微觀的美學視野。對一位美柔汀的創作者而言,顯微的陰翳變化是敏感的(陰翳,是時間的光澤)。將原本一塊銅版,透過搖點刀以不同的角度重複來回搖滾成為極為細密平均的點,相似一張絨毛黑的版。再用磨刀、三角刀一筆、一劃、一磨,慢慢將細微明暗、形體刻畫出來。創作者的思緒必須保持冷靜及理性,不是急於要將形體描繪清楚,而是先要體悟「知其白守其黑」以及「知其黑守其白」的義理,才能將「物體與物體」、「影子與罔兩」之間的秋毫明察以及將整體氛圍與相對關係的和諧性體現。

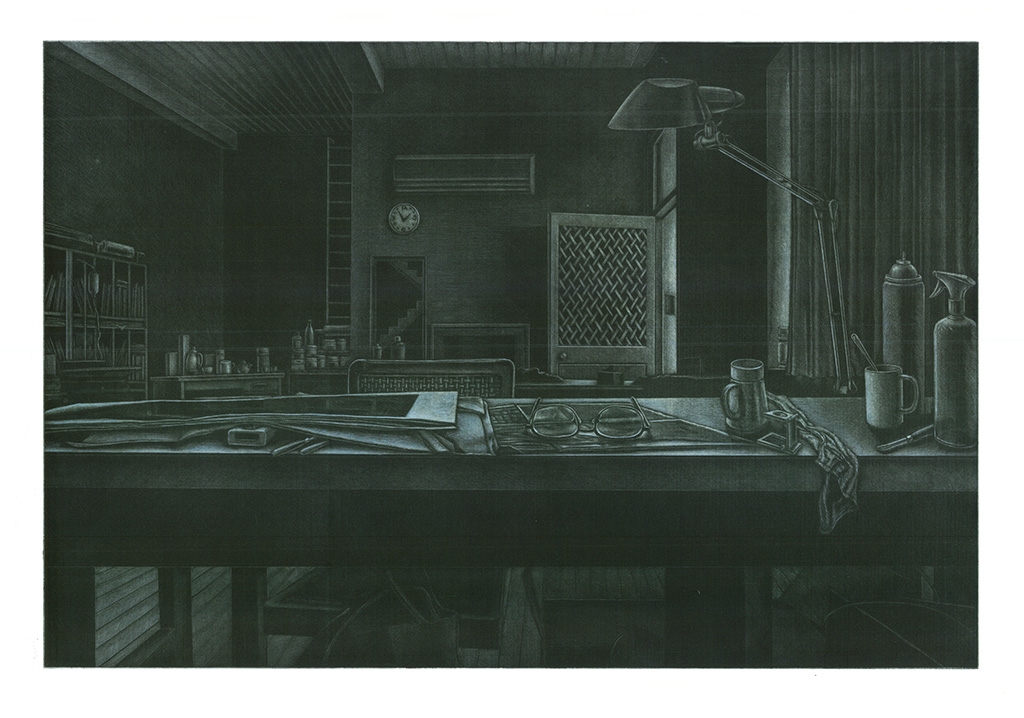

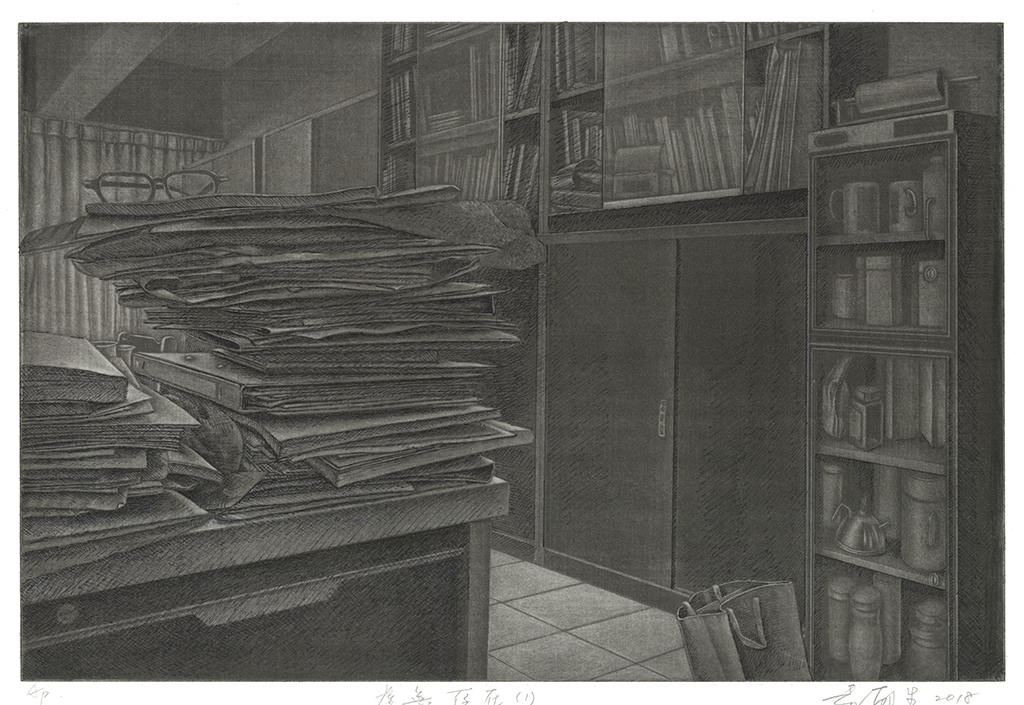

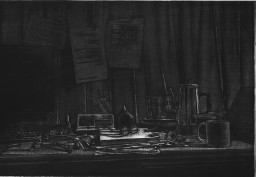

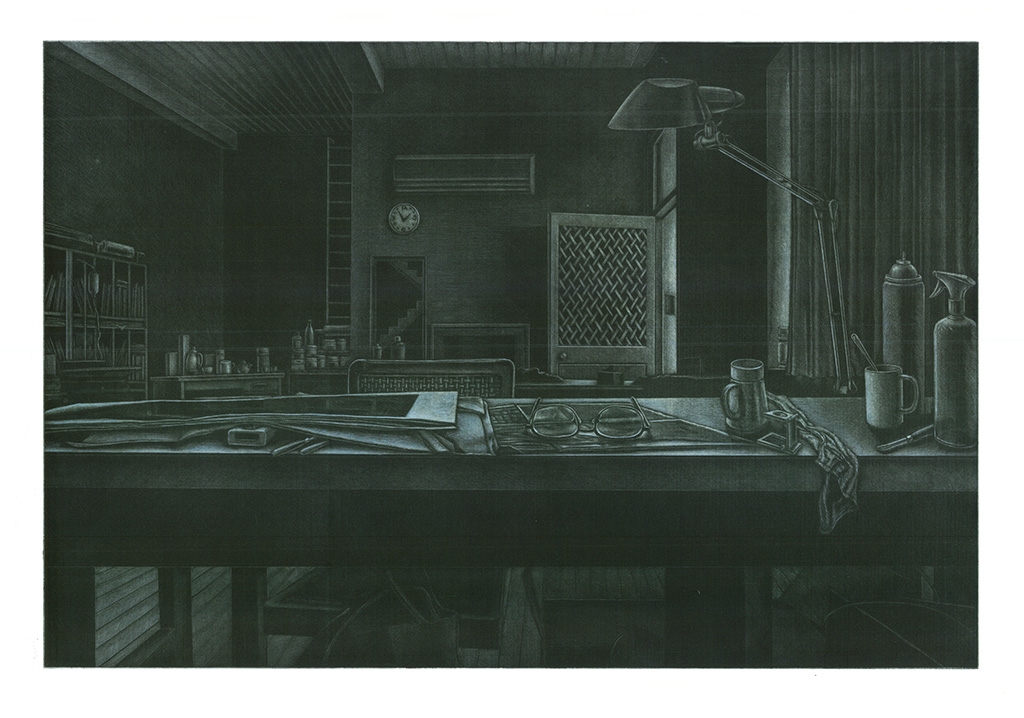

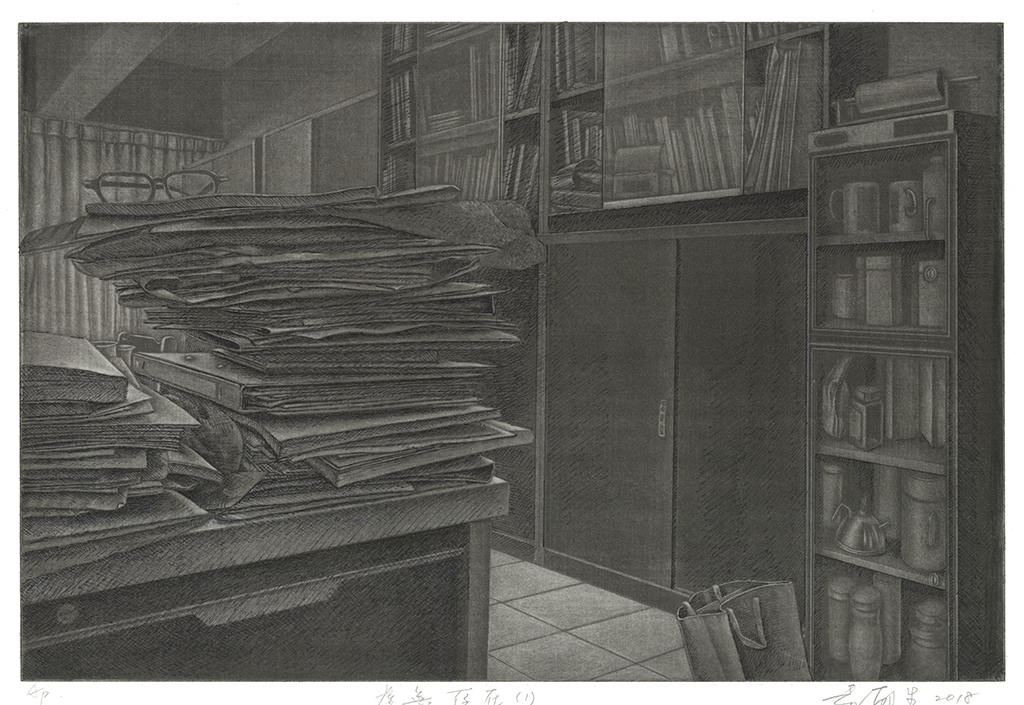

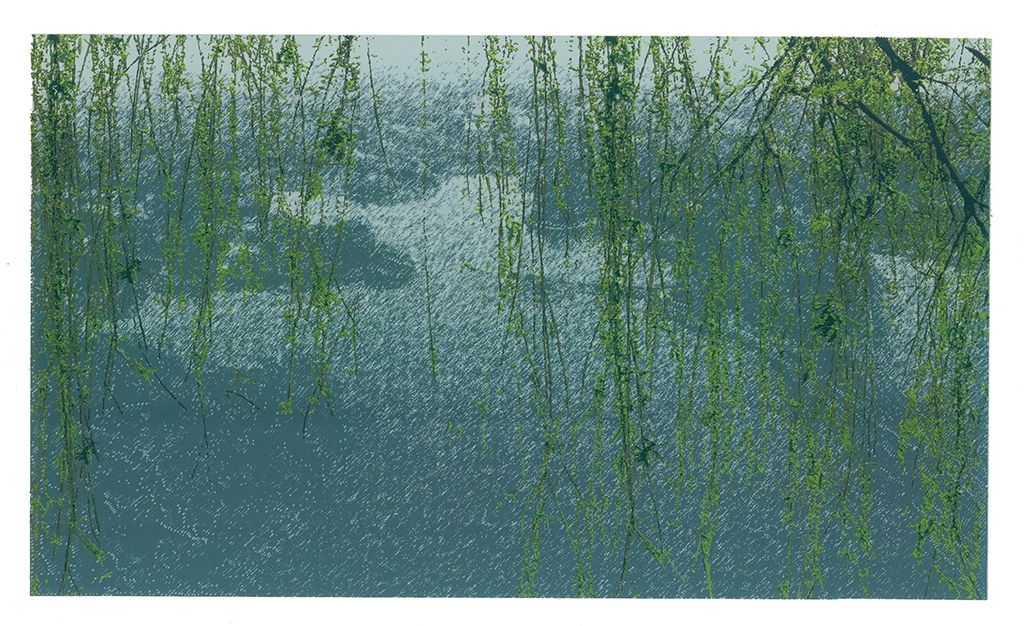

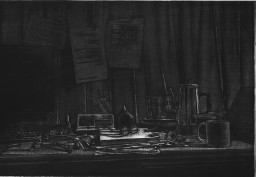

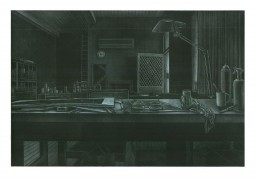

黃郁生老師的創作場景,都圍繞著生活中的日常以及穿越生命中經歷記憶的場景。幽暗寂靜的研究室是他閉關的練功房,在那看似雜亂交疊不確定性的場域,卻帶給人精神安定與自在的感受。在幽暗微析的光影之下,凝視物件與物件之間的形體才顯得更為清明,更能將形體的紋理、明暗發揮到淋漓微妙的盡致之美,緩緩誘人陷入一種冥想的狀態。藉由生活日常端倪物件的形、影與場域(空間)關係隨意巧偶,看似隨機,又像小心翼翼的擺設,營造一處處幽幽貌然,微觀透析在平淡的生活純然引出美的溫潤與風雅的品味。

幽寂之外的虛無與存在

黃郁生老師之所以選擇生活日常的靜物(風景),是為了要證實,所經歷之生命歷程,能刻印在海馬迴感觀世界的「存有」(being)是多少?因為,眼前這些的知覺事物(物件),往往緊緊扣問思想在腦中盤旋,經過深思熟慮後再轉化出視覺可見的樣貌,向那習以為常視而不見,甚至無感的心與眼,召喚些許扣入心靈似曾相似的場景,並投射對景象思索與反省動念的訊息。所呈現景觀式的場景,是透過長時間身體介入空間的敏銳觀察所感知發現/構成的,這些心、眼捕捉到的感受,使得場景由近蔓延到遠方的彼岸,亦使歷歷在目的景象貼近眼簾的刺痛,有種騷人墨客的隱痛與惆悵感!

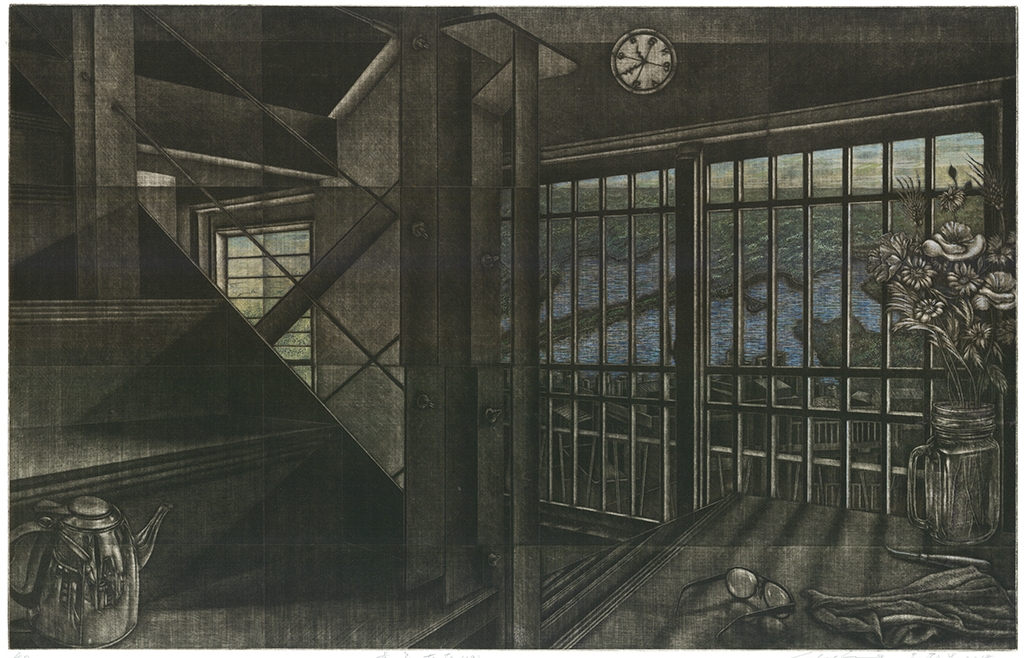

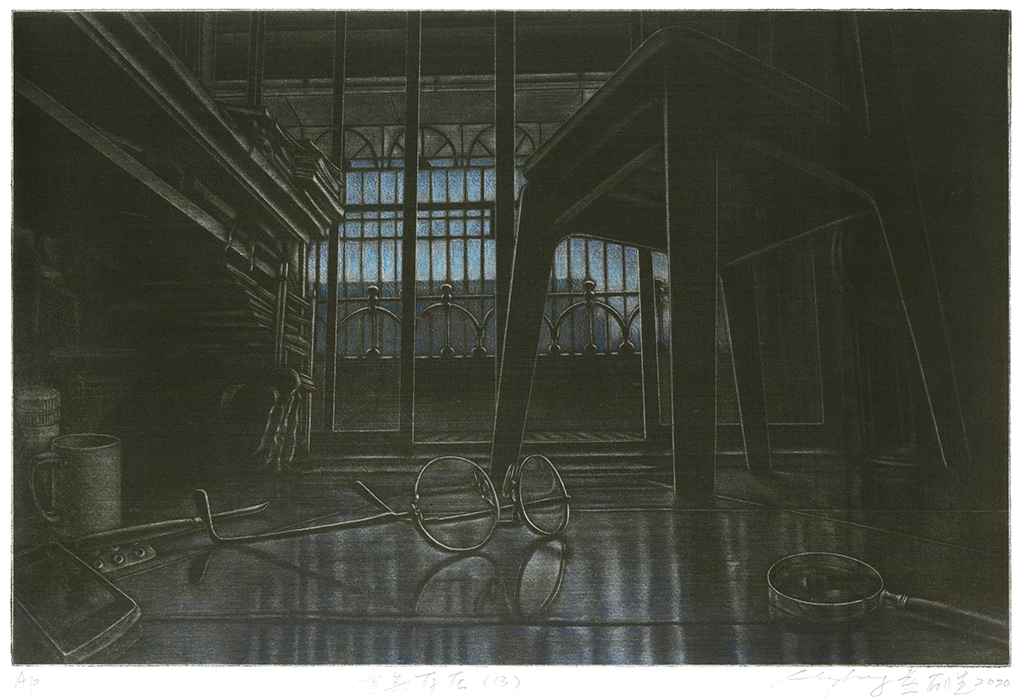

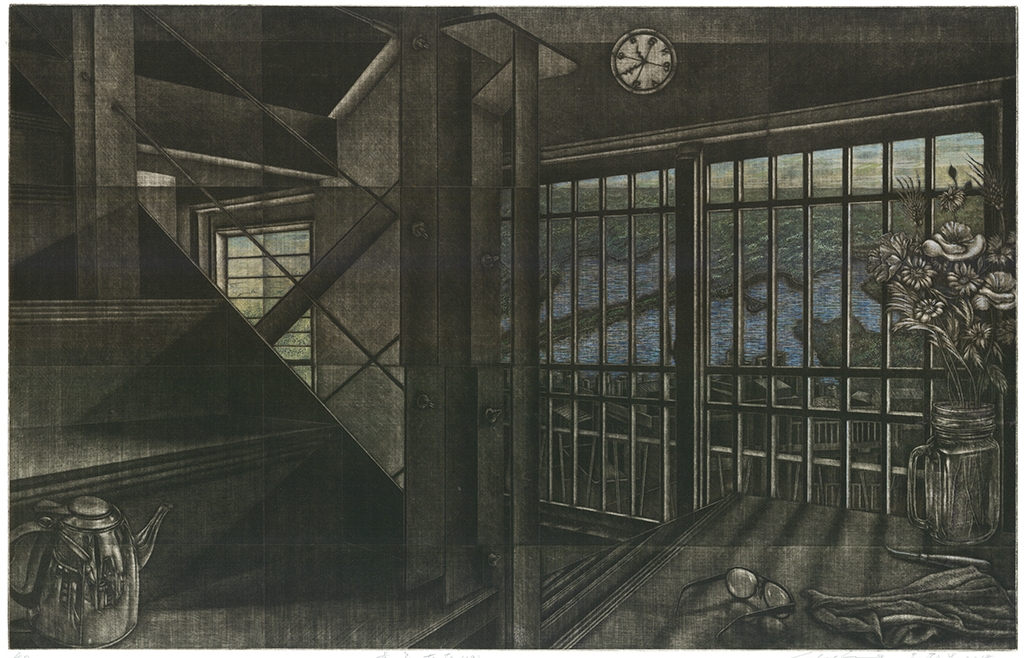

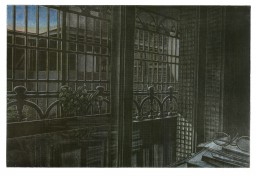

《虛無存在19-10》桌上的靜物或牆角一隅,透過影外微陰的磨合,融入不同時空場域的記憶圖層(layer),進行想像思維重構的感知創造,佈局像似超現實般的魔幻場域,處於一種流動潛意識的漫遊空間。當您不自覺被牆上錯亂的時鐘所吸附,會質疑當下時間運轉的恆常時序,順著左45度斜角強光的指引之下滑入一處交錯層疊的浮動空間,卻找不到路逕可以探訪,只能目視盤旋空際迴盪。回眸想要逃離到望遠那曾經是孩童時期最為孰悉玩耍、記憶的迷戀場所,又被厚實的鐵窗(是自我禁錮,也是一種安全感)所隔離,只能乾眼巴望著遙遙對視。頓時,令人陷入所處空間立足感與時間存在性失衡的膠著感,當難以抽離與遁逃之際,驀然瞥見一只眼鏡,卻泰然自若、處之悠閒立於桌案一角。

「眼鏡」,是作者最具代表的物件與符碼(code),象徵不在場的指涉,同時,又隱喻存在的虛無。在畫面不經意或刻意被安置(擺放),仿彿指涉「此人」曾經來過、離開、駐留,或者,流連所留下的證物。作者意圖「圍繞在一個懷疑的『自我』─是我、非我,有我、無我,存在的我或不在場的我,顯現的我或隱藏的我。」呈現自身「隱匿」的意涵,選擇離棄自我的不在場,隱喻抽離自我的處境,誘使情感作為在場的情感,讓知覺作為不在場知覺,暗喻著即存在又虛無的辯證關係。

表象看來是一種可感的視覺,又試圖創建另一種觀看的倫理,在「存在-虛無」之間:揭示了一種具體模本閱讀與深沉記憶叫喚擺盪的雙仞性,提供可感內容讓閱讀者重新理解與詮釋。所表達的不再是對某種在場對象現況的描述,或則,對在場對象氛圍的精雕及豐富細節的表現。而是,以多元知覺(視覺、記憶、感受...)的統合,透過生活(生命)曾經的驗證為基底,深入感受與察覺,將自身投射於對象物之中,轉化為不在場(absent)的存有表象(representation),彼此置換為一幕幕、層層疊疊的時間性與空間性的場域(field),築成一處令人陷入靜謐冥思的「私風景」。

創作者要能夠嫺熟掌握其視覺的強度同如魅影般的魅力,絕非一朝一夕或孤獨摸索即可達成之事,也非精鍊的技術推疊使然?而是,自發性的與生活環境為伍,共存共榮長時間所孕育發展、培養情感所觸動的靈感使然。版畫家(尤其是美柔汀創作者)的眼力無論如何犀利,只能透過視覺官能的辨識自身練就,眼睛所能觀看的世界(表象)只是作為創作的題材。大部分的創作者,只關心畫面構成的元素,只看到成為一張作品所欠缺的光影、色彩、造型。然而,黃郁生老師確盡其所能,使世俗稍縱即逝不可永遠存在的事物,變成能見的存有視覺,在寂靜中冥想境外魔幻世界的能量,轉化為一種心靈能見的存在風景!也許,這種能見的存在,不能依賴眼睛的視覺官能,應該從思想(念力)出發,才能打造(揭示)通往一個穿透感知的世界!

唯有將身體走進/介入空間,透過眼球敏銳的觀察以及身體交纏運動的感知,在具體的落腳處,面對所見的物件與物件之間的幽微關係,所見的一切(至少在視線內所及範圍),成就一個身體浸潤於空間的和諧情境,當您入神的凝視那被封存的物件,會被那身處幽暗所散發出來隱匿的「葆光」給吸納,令人陷入凝神的思考,不自覺的會進入一種謎樣的幻境,甚至失神!這並不是向現實世界借來的,而是,它們穿越了自己,由心眼出竅而遊走,投射出真實的證物,剝離現實的表膜所展現「影像-物」自身的魅力。使知覺官能逼近「真實」,也漸漸脫離「現實」,遊走於「處境」視覺官能的可見世界與「此境」可感經驗的幽寂之外。更堅定的説:這種效應是存有在視覺中的相似物,同時,也是隱藏在深層的魅影!

畫境如心境

人生最美的,就是認知自己有無限的可能性。在經過充分的實現之後,理解擁有即是被擁有。即便,人生(生命)有很多問題,但,那不是問題,而是,一種奧秘的探索。生活的背後是一種哲學,而哲學的觀照,如是,對生活的仰觀俯查。作者「藉事物的存在以承載虛無,藉物件以否定的態度質疑自我的存在…」,正是面對生活(生命)經歷的覺知所拋出的提問?藉由虛無化的創作過程辯證生命存在性的價值!

也許,我們將視覺焦點轉移到心境時,就能感受到黃郁生老師的作品其實是對生活日常所凝視散發出來的向度,塑造成一個向外開展的能量,像似一個微弱的聲音,卻可以喚起我們的意識,其圓融飽滿的情感就在作品底蘊,這種「幽寂之外」的心境,終究變成了品味的「中心」。當創作思維轉化為影像自身的「自明性」,就能自然散發一股幽微的「葆光」,向閱讀者叫喚所能表述的魅力。它超越了直覺感官的邏輯與視覺的先驗辯證,多了一種東方淡然的意境與品味,令人閱讀到「平淡」所釋放出來的和諧之美,以及「內觀」(智性、意識)自我的對話,回歸「初心」(初心即未來),才能找回原本的自己!

一個人,往往經歷了生命的歷鍊之後,自然導引追求寧靜(平淡)的和諧。這種平淡的和諧,是將外在世界的混亂消弭得淡定之後,將個人的情感轉移到圖像創作的投射與隱喻,洞然進入到一種造境的「心相」,關守在虛實交疊的靈空之中,苦守在寂靜雕琢的細微觀察,才能醞釀獨特凝視日常的精神性,流露深款靜謐之美、展現溫厚特質之情!

註解

註一、「17版畫工作室」(Atelier 17),是現代版畫發展的一個縮影和典型代表。1927年由

威廉.海特(Stanley Willian Hayter)開設工作室,1933年遷移至坎班-普米耶

(Campagne-Premiere)街17號──後來成為國際知名的17版畫工作室(Atelier 17)

1930年代與超現實主義關係密切,1940年代連結於抽象表現主義。二次大戰期

間,他將17版畫工作室搬往紐約,並研創顏色並列技法(simultaneous color printing)。1950年再返回巴黎,更加確立17版畫工作室在版畫歷史的角色與重要性,海特也被公認為一版多色(Intaglio, Viscosity Processes In Color Printing)的創始者。(黃郁生,2020)

黃郁升老師在紐約大學研習版畫的指導教授Krishna Reddy (1925-2018),是海特主持17版畫工作室最為得意嫡傳的大弟子,承襲了17版畫工作室創作的精神及態度。

註二、美柔汀(Mezzotint)是銅版畫表現技法之一,中文翻譯「美柔汀」版畫,屬於版

畫技法的凹版畫,多數採用銅版為版材,主要工具有搖點刀、刮刀、磨刀等專業

版畫器材。

參考文獻

2、黃郁生創作理念2020「處境‧此境」

3、黃郁生訪談錄文稿(2020.07.11訪談)

4、傅佩榮解讀(2002),《傅佩榮解讀莊子》,台北:立緒文化。

國家教育研究院 雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網

http://terms.naer.edu.tw/detail/1306936/

處境・此境——黃郁生版畫展

無物存在

being of nothingness

——談「有•無•存在」 黃郁生教授個展

鄭勝華/文

作品中作者的缺席與隱匿,並非表示作者的不存在;然而,正因為意識的作用,作者呈現超現象的存在,並在作品中尋獲妥切的位置──隱匿與躲藏。 黃郁生

黃郁生教授為國內重要版畫先驅團體「十青版畫會」(1974年在廖修平教授的鼓勵下於成立)成員,並曾任會長。眾所皆知,十青版畫會是國內重要的版畫畫會,不僅在現代版畫觀念的吸收、轉化與推動工程上,同時在培育未來年輕版畫創作者的使命上,皆有著重要成果與關鍵地位的畫會,對國內藝術界而言,實為重量級的藝術團體[1]。此外,十青版畫會成員們中屢屢可見一方面繼承前輩與現代版畫家的觀念技法,另一方面投身版畫創作並獻身杏壇的教育工作者。在這當中,黃郁生教授即為一例,近四十年的教學,作育英才無數,帶動並培育了年輕世代的現代版畫觀念,啟發對版畫的熱情與探索,並以自身長年對創作的實踐與奉獻,堪為欣欣學子們前行的典範。

黃郁生教授敦厚務實,恭謙有禮且溫文儒雅的外在形象下,潛藏著驚人的創作熱情與毅力,強烈而毫不妥協。令人驚嘆的是,老師創作戮力不懈,數十年如一日,他在台南應用科技大學版印中心的研究室與版印教室,燈經常是亮著的,甚至即使在假日期間依舊如此。筆者數次偶然不定期的拜訪,老師總是埋首於教學與創作工作之中,在草稿、試印版、原版、以及似乎剛剛才挪過的尺規與溫熱的刻刀,還有無數堆疊起來的散置印紙之間,有時飄散著些許油墨剛脫稿的味道,有時擺放著近日試印的成果,這些版印素材、味道與研究室中「自然成形」的狹長走道皆不約而同地指向,一個在不遠處,沉默安靜的,帶著黑色粗框眼鏡,專注的創作身影。

版畫是一種亟需大量時間、身體勞動、專注與耐心的藝術類型,漫長創作過程中不斷地製作草圖、刻版、上墨、試印、修版、改版、等待、思考以及描繪,版畫創作者長年浸潤在這樣的工作環境與流程之中,日復一日、周而復始,有時讓人不禁猜想,也許不是他們通過了這些挑戰而創作,而是版畫這特殊的創作歷程描繪了許多版畫家們的生命紋路,形塑了沉著、孤獨與內斂的人格特質。似乎,版畫也不斷地刻畫了黃郁生教授,複印他無數的內在形象。

以下,筆者嘗試從作品發展、創作理念與藝術家訪談等幾個方面進行彙整與梳理,嘗試勾勒出黃郁生教授作品的具體面貌,以及討論「有•無•存在」個展中重要的議題。

一、從批判、質疑與否定出發

對黃郁生教授而言,版畫從來就不是一個既定的藝術範疇,他從不在意版畫的基本定義,例如複數性或是間接性。更應該這麼說,他真正關心的,與其說是版畫,倒不如說是創作,因為版畫不過是創作的一種途徑。就創作內裡來看,批判、質疑與否定,則是黃郁生在創作上的一貫態度與出發點。然而,他的批判態度,不同於一般那種直接、攻擊與侵略式的批判,而是從外在環境的觀察與關懷,轉向內在自我的質疑,以及主客體關係的懸置。

批判,使他與客體、他者與自我保持距離,尋獲一得以隱身之處。甚至可以說,他的內在性格中始終流淌著叛逆的血液,「在他生命的本質中,一直有難以解開的謎底。使他的繪畫特質,不斷的流露出某種神祕而不解的氣氛,總有某些叛逆或反常的陰影在作品的深處晃動著。」(劉文三,1995)同時,這奠基了他作品中某種隱而不顯,卻又無比深邃的特殊氛圍。

質疑的態度是(我)創作研究的原動力:對生活週遭的質疑、對社會價值觀的質疑、對環境遭受破壞的質疑,以及對人性惡鬥、虛假的質疑;這些質疑直接影響的是(我)內在的焦慮與對外在的恐懼心理,在焦慮與恐懼的交相作用下,最終歸結於對自我存在的質疑,創作的內容也一直圍繞在一個懷疑的「自我」──是我、非我,有我、無我,存在的我或不在場的我,顯現的我或隱藏的我。(黃郁生,2008,頁84)

如同上述,批判、質疑與否定對黃郁生而言,並非僅僅是單純的一種攻擊、懷疑或拒絕而已,作為一種創作態度與藝術手法,實已化為其作品中的「觀念—技法」,並具體地反映於作品中。批判姿態,加速催化著創作者的生命強度;質疑精神,啟開不可能之物中的空間;至於否定,則必然要求著另類的可能性。版畫,成為黃郁生教授的批判媒介,同時也是其質疑對象,更展現了否定的要求與可能。

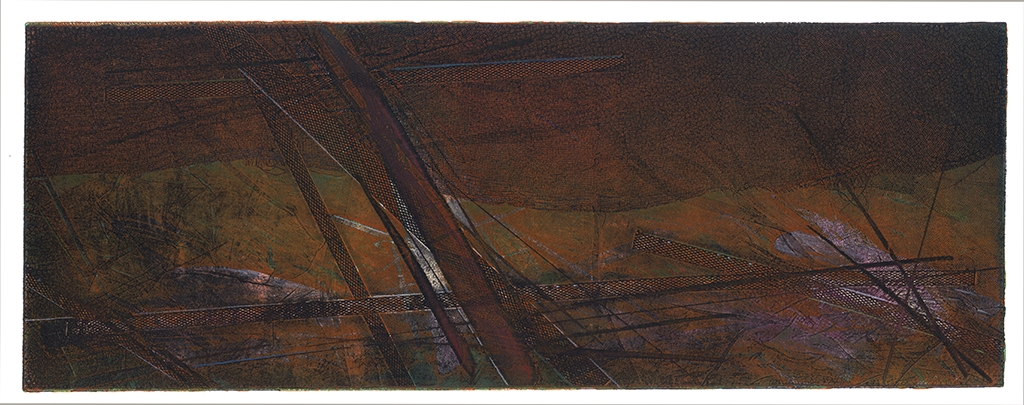

二、瘋狂的一版多色(Viscosity processes in color printing)時期

一九八○年代末期,黃郁生教授在美國紐約大學藝術碩士攻讀期間(1987-1991),受到雷迪(Krishna Reddy)教授[2]在一版多色技法上的啟發,回國後積極籌備自己的版畫工作室,投入一版多色的研究、創作與教學,該時期他將帶有強烈粗曠線條與快速筆法,以及濃重黑色團塊等元素帶入一版多色的創作中,不斷尋找這些元素的各種組合,以及細緻的版次變化與豐富顏色,瘋狂地投入該技法的創作中,完成了許多足以標誌這個時期的具代表性的系列作品,包括《這一個社會》、《我與環境》等等。

以「瘋狂」來形容黃郁生這時期創作,主要有下列幾個原因:

第一,八○年代末期、九○年代初正值黃郁生青年時期(約三十五歲左右),不僅在版畫技法上已臻至熟練,作品相繼獲得肯定(1989年獲得中華民國第十屆全國版畫展首獎),同時在美國不斷吸收版畫新技法與觀念的帶動下,身為年輕藝術家身上一股無所畏懼的創作爆發力與衝撞力,便在一版多色上完全爆發開來,這時期作品所體現的強勁力量明顯地成為其標誌。

第二,細心的觀眾可以發現,這時期一版多色的作品不僅量大、質精,而且速度快,同時藝術家不斷地像發漲與蔓延的生命體一樣,在一版多色的基礎與觀念帶動下,向各種新的材料與可能性邁進,包括數位感光腐蝕、實物並用、版畫油畫彩繪混合、併貼、混合版種與混合素材(一版多色+絹印+併貼+實物+手繪),作品極富表現性與實驗性。

第三,為了探究一版多色的可能性,發展更大的(全開版)作品,黃郁生教授曾訂購了數隻長達65公分,圓周超過100公分的超大型滾筒。這時期的作品,以一般版畫的尺寸為標準的話,是相當驚人的。當中,超過對開(60*90cm)大小的作品很常見,甚至在《這一個社會》系列作品中,大多是接近全開大小。這時期最大的一件作品為《四章》(混合素材,1995),高195公分,寬則有660公分。黃郁生自己就曾提過:「這時期許多一版多色的作品由於尺寸非常大,常常滾筒在上油墨時,整個人是趴在作品上的。」為創作窮盡畢「身」之力,其瘋狂可見一斑。

從黃郁生教授瘋狂投入一版多色的創作行動中,可觀察到該技法與他版畫藝術觀點的連結。他曾經在〈從林布蘭特的啟示談凹版版畫與單刷版畫的連結〉(2013)一文中引用並解釋了其師雷迪教授對一版多色的看法。後者提到兩個關鍵詞:一是直接表現,一是油墨混色效果。[3]這兩個需求促成一版多色的出現,更重要的是,從這裡可以看到對版畫觀念所帶來的革命性轉變:即從傳統版畫的重複性與間接性,走向本真性(authenticity)與直接性。一版多色即呼應了這樣的轉變,並促成版畫原有概念的解放,達到「版圖擴張」的效應。

三、生命淬鍊

學成歸國後,黃郁生教授投入工作、家庭與教學,積極地從事研究與創作,同時也經歷著生命必然的淬鍊。基於教學需要與工作要求,他嘗試更多的版畫類型,創作更多作品,進行相關研究。然而,生命歷程的各種變化無不像浪潮一般不停地來來去去,更衝擊著藝術家的創作與思想。社會的急速變動,現實的桎梏,對外在環境的不滿,黃郁生教授的批判精神從一開始的主動反應、對抗與衝突,逐漸轉至消極的失望、孤立與逃避的隱晦方式。

生命態度的轉折隨著一版多色的瘋狂投入,後延伸至木刻版、絹版、照相製版、併用版、實物版、石膏版、壓克力版、金屬版與美柔汀技法等等各版種的嘗試與技法開發而轉變,這一段版畫創作的歷程,同時也是黃郁生從年輕時的瘋狂、激烈狂暴,經異鄉求學、社會變動、工作變遷、父親的死亡等等生命轉折與事件,到體會變動消逝所帶來的不捨、感傷、焦慮不安,歷經這些生命的根本難題,逐漸讓批判與狂熱的心情轉為潛沉、含蓄與內蘊的過程。

其中,父親之死,加深了黃郁生教授對生命的感嘆,轉化了他批判與質疑態度的質地,朝更深的生命紋理去,此事可謂他創作的關鍵事件[4]。2002年父親因癌症過世,陪伴父親治療的過程與受困醫院的那段日子,既深刻失落又無限緬懷,種種臨終前的相處時刻,今日讀來,宛如昨日之景。

目睹父親的病痛與臨終的掙扎、經歷父親的死亡,一個失去,召來無窮的失落,正因為他是影響(我)一生最深遠的「存有」;嘆生命之短暫、嘆人生之無常,這一份嘆投射在(我的)自我,焦慮因此而生,焦慮自我這「此有」在世存有的時間性,更焦慮的是這存有的意義與價值。(黃郁生,2008,頁92)

父親,既帶來存有最初的價值建構與意義,卻同時也深化了黃郁生教授對自我的剖析、生命的自我懷疑。

但是,儘管質疑存在,儘管死亡似乎是使原有意義都變得沒有意義的必要之惡,導致生命走向虛無。但他並不因而主張虛無主義(nihilism)、混沌,意義的終結,而是在虛無與生命荒原中,尋覓存在的能動性、意義的自我設定,以及意識的自由決定權。

「虛無」不等於不存在,它正是意識本身,而意識是極其主動和富有創造性。意識的虛無性,主要是指它總是隱而不顯,並具有將一切存在加以虛無化的無限潛在能力。意識靠其對於他物的虛無化而實現其本身的真正存在。一切「存在」,在未被意識虛無化以前,都只能是「自在」,不是真正的存在,不是「自為」。意識的強大生命力,就在於它無時刻地將異於其自身的存在加以虛無化。(黃郁生,2008,頁97)

創作,是藝術家對抗世界壓迫與生命困境的根本方式,即使在荒地中,仍要掙扎著尋覓不可能的花朵。同時,正是起於自由的否定行動中,人才展現了自我的存有意識,自我設定存有的意義與價值。

四、美柔汀(Mezzotint)系列作品

事實上,黃郁生教授很早就接觸過美柔汀版畫與技法了,但是卻一直等到很後來,才重新運用於創作中,當中的曲折隱藏了一個小故事。

早在黃郁生紐約大學藝術研究所就讀期間,有一次廖修平老師來訪,廖老師除了囑咐他對於版畫藝術的追尋之外,並贈予一套精美的美柔汀手作工具,鼓勵他不妨亦可嘗試美柔汀系列作品。

為了不辜負老師的期待,黃郁生便嘗試創作一件小型的美柔汀作品,殊不知第一次的嘗試,便叫人望而生畏。因為「光是徒手搖出一塊小型美柔汀銅版,手就已經快廢掉了!」,他回憶時說道。或許那次的經驗太震撼,也或許最好的時機尚未到來,美柔汀創作便中斷了,一直要等到約十五年後(2005),在在國立高雄師範大學美術系擔任系主任期間,系上添購了美柔汀搖點機,黃郁生教授在教學、創作與研究的帶動下,才重啟美柔汀技法的創作。

根據黃郁生自己的說法,凹版版畫,包括從十五世紀的雕凹法、直刻法,到十六世紀的腐蝕技法,或十八世紀的松香細點腐蝕等皆屬「漸增」(additive)觀念主導的版畫類型。意旨在製版與刻版的過程中,逐漸加重版面咬墨的程度;相對於此,十七世紀出現的美柔汀技法,則是屬於「遞減」(deductive)觀念,即先以搖點刀均勻在版面上搖出細密凹點,此階段如果上墨的話,整體將呈現黑色霧狀,因此需以刮刀與磨刀漸次處理計畫好的版面,以呈現從暗到亮的濃淡層次。(參閱:黃郁生,2013,頁75)一般而言,受限於設備與技法的關係,許多版畫創作者大多集中於漸增範疇進行探索,而較少進入後者,致使美柔汀版畫對許多觀眾而言顯得有些陌生。然而,屬於遞減觀念的美柔汀技法究竟有何特殊之處呢?

既然美柔汀技法是以「遞減」觀念進行的創作,所以其特殊之處,在於具備不同的創作歷程。耗時搖好的美柔汀版,試印時會是一片油墨的漆黑,隨後在製版與反覆磨刮的過程中,才會從一片渾沌當中逐漸浮現出形象來。換言之,初始的模糊與混沌提供了一個絕佳的隱身處,此特性卻更可能吸引黃郁生的目光,因為所有的意識與造物皆可在此得到消失與隱匿。他曾提及:「遞減的製版觀念頗具哲思,在減少、去除的過程中,卻豐富了版面的造形與作品的內容。」(Ibid.)或許,沉默的漆黑並非空無一物,而是棲息與安置,是生命的基本色調。

其次,美柔汀版可做出極為細膩的版印層次,即使只上單純的黑色油墨,畫面明暗變化的層次就能達到非常精采的程度,呈現出一種典雅永恆的感覺。當然,層次的變化完全端賴創作者在原版上所刮磨的情況而定。在黃郁生美柔汀系列作品中,往往更強烈地表現出一種靜謐、苦澀,卻又帶點騷動詭譎的效果:窗明几淨的室內一景,筆直比鄰的門框,不斷迴旋的建築折線,偌大的空間,散置的物件,寂靜無聲、空無一人,恍若被抽空了的存在,但卻留下微微的氣息。

同時,在美柔汀系列作品中,他年輕時的狂熱似乎悄然轉為對生命本質進行觀照的距離感,拉開了自己與自己(記憶)、與他人、以及外在環境的反思空間。針對美柔汀作品,他如此形容:

因焦慮而不安,不安的情緒一直隱藏在(我)心裡,反映在作品上的是一片的沉寂(特別是美柔汀技法製作的系列作品),原先在(我)週遭熟悉的物件,頓時因虛無化的作用而呈顯沉默,並與(我)作出關係上的切割,最後留下的僅是畫面中看不見的作者自我。(Ibid: 91)

看來,美柔汀系列作品之所以集中出現於黃郁生接近耳順之年,似乎不是沒有原因的。前者特殊的技法需求,更大量、長時間的計畫與刻畫,創作中更簡潔、單純的直接面對,更洗鍊的能力、更沉穩的思考,這些要求顯然對應了藝術家這個階段的狀態,歷經歲月洗禮後的更適合媒介。

最終,在經歷過漸增與遞減觀念的版畫歷程後,以及兩者交相應用與融合後,對黃郁生而言,版畫實已跳脫了版畫的既有界定,而純然是一種「無限可能與可變」[5]創作行動。如果真要說的話,那麼版畫「嚴格來說,一塊銅版的製作、試印、修版,是可以無止盡的反覆進行,一直到這塊銅板完全的磨損消失。」(Ibid: 76)純然還原到一塊版存在的歷程。

五、我與物:虛無(缺席)與存在(在場)的辯證關係

黃郁生教授的作品中,給了很多看起來相當接近日常生活場景的描繪,某些非常熟悉的景物,例如《虛無存在》系列作品中工作室的一角、居家生活的某些切片、經常經過的某個地方,或是《山路》刻畫記憶中的故鄉或經驗,這些都是藝術家生命經驗中的歷史性畫面,藝術家的存有無法與這些景物切割。或者說,在看似細瑣的日常事物中,才能證得存在的真摯性。

然而,存在與物之間,在黃郁生的作品中呈現甚麼樣的關係呢?他曾在個人創作論述中,透過現象學與存在主義的概念來說明其作品中存有與物,循著這個線索,以下嘗試說明其作品中我與物、虛無與存在,以及缺席與在場的關係。

首先,何謂「事物」呢?黃郁生作品中的事物,顯然並非僅僅是客觀外在的物理事實,而是內在意識的一種化身[6],因為藝術家之眼並不是照單全收地接納所有出現眼前的物,而是出於個人意識的選擇,儘管看起來不過是諸現象而已。亦即,存在必然以某種方式透過事物而顯露自身,尤其是透過那些「純否定」、「非存在」的顯象[7]。舉個例子來說,在《自畫像》[8]與《虛無存在》系列作品中,那個在工作檯上的眼鏡,不過是個由塑料與鏡片組成的物件,一個無法揭露自身的非存在之物,然而在藝術家的工作檯上,在其注視下,成為作品中的一物時,卻有了變化。眼鏡與帶鏡者產生關連(同時也包括該空間與其他物件),它指向了存有者的曾在,這個存有者必然曾經存在,其存在是與眼鏡這個物交融在一起的,然而現今卻隱匿消失,徒留一物,但此物卻從而揭露了存在。或者說,存有在眼鏡一物上除去遮蔽,顯露自身。

因此,物,對黃郁生而言,至少有兩種不同的層次:一種是「在己存有」(being-in-itself);一種是「對己存有」(being-for-itself)[9]。簡單說明,前者是凝固的物理現象,純然是固定而沒有潛在性;相對於此,後者是由活躍的意識流動所交織,具有不定性與潛在性。故而,在黃郁生作品中所出現的景物,就是從「在己存有」走向「對己存有」的物,嚴格來說,它們不是停滯的形象物,而是經由藝術家的虛無化,經過否定而誕生的「意識—物」。

從藝術存有論的角度來看,與存有交纏的物,其自身並非就能自然而然地彰顯存在,除了存有者的凝視與選擇之外,尚需要藝術的轉化。換言之,仍需藝術家的籌劃與安置,使物再現於作品之中,這一次,物不僅是藝術家個人意識選擇而已,同時也是藝術家與鈍性物質之阻礙搏鬥與自由創建的成果,更是創作者意識的隱喻與轉化,從而體現創造的價值與愉悅,此行動彰顯了身為人的自由向度與命運自決。如黃郁生教授所說:

藝術家的喜悅就在於被創造的對象給他以享受的感覺,被創造的對象就繪畫而言指的是畫面的造形包含形、色、質,或指的是被描繪的對象,因此藝術家意識到世界是一個價值,是向人的自由提出的一項任務。但位置意識同時也會伴隨一種非位置意識,這是從藝術家自我所產生的意識,即藝術家意識到作品是自己自由創造的成果,是我把非我的東西變成了價值,是我的自由使這世界得以存在。(黃郁生,2008,頁85)

最終,當物得以被安置於藝術的廣袤時,將同時召喚存有的現身在場。臨現的(景)物,因而不再是非—存在,正是存在的開顯。

因此,儘管在作品中,藝術家本人經常是缺席、隱匿與消失的,即使是自畫像系列作品,也仍不見黃郁生本人,但這並不妨礙作品,或物作為存在之現身。或許,我們應該這麼說,逃避與消隱等種種缺席之不在,正是藝術家「真正存在的本質與自我真實的面貌」[10]。

小結:有•無之間的無物

本文以「無物存在」為標題對應「有•無•存在」黃郁生個展,「無物存在」就中文字面上的閱讀,至少可以有以下幾種讀法:第一,所謂的「無物」,就是沒有東西,整句就是沒有東西存在。但是既然已經是沒有東西,又何來存在的事實呢?此難道不互相矛盾跟衝突嗎?難道,另有其解?第二,無物可以做為物本身狀態的一種描述,因此這裡的物不是普通的物,而是具特殊性的「無—物」。但是,事物(things)本身即為一種可見的物質性存在,又怎會是無物(not-things)呢?這裡的無物,指的是微不足道的物,還是具特殊性的「無物」呢,如果是後者,它又如何存在呢?這是否意味著,黃郁生教授作品中的(景)物皆屬具有特殊意味的無物?

綜合以上兩種讀法,並且連結黃郁生作品的閱讀,或許可以順勢推演出第三種讀法:顯然,作品並未虛無,也非全然「沒有」,甚至是給予了我們非常具體的描繪,景物、樹、室內空間、書桌上散亂的個人雜物、刻版工具、眼鏡等等,但隨著這些物的出現卻伴隨而來的問題是,作品中的物卻強烈地體現出一種失落、遺失與寂寥的意象。這意味著:一方面,稱之為無物是因為它們並非是什麼多麼重要或偉大的事物,而純然是日常生活的微塵;但另一方面,這些物又以其自身,在日常生活與存有者的連結關係,以在場的顯現,指向了虛無與缺席。然而,虛無卻又是存在之所以作為存在的痕跡與憑藉,藝術家更透過對自身、對事物的虛無化,反向點出存在之實。於是,在我與物之間,藝術家以其作品形塑了存在本身的辯證關係,闡述了存有的基本難題,並且透過版畫,一版多色的各種變化、併用版的實驗偶合,以及美柔汀豐富細膩的層次,邀請觀眾進入存在的寂靜無聲狀態,同時更凝視你我同樣無法避免的生命課題。

參考文獻

黃郁生/著(1995),《黃郁生作品集1:1988-1995》,高雄市:秋雨印刷。

黃郁生/著(2006),《黃郁生作品集2:1999-2005》,台北市:七月文化。

黃郁生/著(2008),《創作自述:現象、併貼、隱匿》,台北市:七月文化。

黃郁生/撰(2013),〈從林布蘭特的啟示談凹版版畫與單刷版畫的連結〉收於(蕭青杉/主編(2013),《凝聚與生發:2013亞洲版畫交流展》,屏東市:屏東市公所,頁71-94)。

黃郁生/撰(2014),《臺灣木版畫現在進行式》,台中市:臺灣美術館。

林雪卿/撰(2012),〈承先啟後—十青版畫會〉收於(鐘有輝、林雪卿/主編(2012),《界面•印痕:國際版畫雙年展與臺灣現代版畫之發展論壇》,臺中市:臺灣美術館,頁101-214)。

李鳳鳴/採訪、攝影(2014),《現代臺灣藝術:臺灣藝術家工作室訪問錄》,臺北市:藝術家出版社。

[1] 十青版畫會「對現代版畫的新觀念與新技法的運用屢有創新,在大學院校版畫藝術教育上起了絕對性的貢獻與影響。」(林雪卿,2012,頁104)

[2] 雷迪(Krishna Reddy)教授為國際知名的版畫家海特(Stanley William Hyter, 1901-1988)「十七版畫工作室」(Atelier 17)移址美國的重要嫡傳弟子,海特創立版畫「一版多色技法」,享譽國際,被稱為「現代版畫之父」,許多現代藝術大師,如米羅、畢卡索、夏卡爾,以及一些超現實主義藝術家們皆在此版畫工作室學習過版畫。雷迪教授曾於1986年出版《The Great Clown》一書,該書可視為雷迪一版多色代表作,同一塊版,但卻印出四十四幅完全不同效果的作品。

[3] 黃郁生教授在文中所討論的是N. Krishna Reddy, “Intaglio Simultaneous Color Printmaking” (1988),他分析如下:「隸屬於凹版蝕刻製作範疇的「一版多色」技法,其印製過程,可能因軟、中、硬滾筒沾滾乾濕度不同油墨的厚薄、手操作滾筒施力壓滾於版面的壓力差異,都將影響印製的效果,由於變數多,自是傾向monoprint(按:單刷版畫,精確地來說為「實具製版單刷」)的機會也增大。(…)其意義是在同一版面,分區塊的局部分色上墨,亦分區塊的局部細心擦拭,不同顏色交接處呈現混色漸層的效果;(…)『其效果類似於繪畫』。」(黃郁生,2013,頁76)

[4] 父親永遠都是生命的一個最初關鍵,黃郁生教授甚至將第二本畫冊,其中集結了1999到2005年間五十幅作品,獻給他的父親。

[5] 「漸增與遞減觀念的融合、交互的併用,可從無到有、從有到無,勢必讓製作的過程進入的境界;就此觀點,製版是一創作過程,修版則又是另一創作行為。」(參閱:黃郁生,2013,頁76)

[6] 「他(按:胡賽爾Husserl, 1859-1938)所謂「事物」不是指客觀存在的事物,而是指呈現在人的意識中的東西,他又稱這些東西為「現象」,所以返回「事物本身」就是回到現象,回到意識領域,以此為對象就能避免心物分立的二元論。」(黃郁生,2008,頁100)

[7] 「在沙特(Jean Paul Sartre, 1905-1980)看來:存在物是現象,就是說它表明自身是諸性質的有機總體。存在物是其本身,而非它的存在。現象是自身顯露的東西,而存在則以某種方式在所有事物中表現出來。顯象不是返回到某個把存在物的整個存在吸收到自身中的隱藏著的實在,並且顯象本身也不是與這個存在不一致的顯露,顯象只是純粹否定的東西,它已是「不是存在的東西」,它只不過是幻覺和錯誤的存在。上之引述,說明在作者作品中的圖像是「現象」的「顯象」,而這「顯象」又不是真正存在的東西;真正存在的是「心象」,是心象藉由現象的顯象而表露它的存在。」(黃郁生,2008,頁101)

[8] 黃郁生教授題名為《自畫像》系列作品是以無我,或隱身、或微縮於物之中為形象的自畫像,強調唯有經虛無化的存在,才是「為己存有」,也才是真意識,這才是藝術家真正的我。他如此形容:「一系列題名「自畫像」的作品,沒有一件看得到作者的畫像,卻盡是生活中的瑣碎,工作的材料、瓶罐、工具,辦公桌上堆疊未處理的公文,即將發生的開會通知,還猶豫是否丟棄或存檔的開會記錄,擬申請經費的計劃書(2003年起筆者曾間續的擔任系行政工作);畫面中作者的形象不見了,在失去自我的情境中,取而代之的是圍繞在周邊的事物,藉無秩序、隨意放置的事物以象徵一份隱藏的自我意識。」(參閱:黃郁生,2008,頁94)

[9] 「筆者選擇了事物為描繪的對象,藉事物的存在以承載虛無,藉物件以否定的態度質疑自我的存在;在作者作品畫面中的物件,是作者自我以一個物理對象而存在,是一種「在己存有」的狀態;但在選擇物件與創作的過程,又加入作者意識的參與,將作品的內容推向「對己存有」,正因為意識的運用而呈現虛無化的作用,正因為作者的期望而呈現真實的狀態──物件隨意的擺置、任意的散落,最後是作者的缺席與「不在的呈現」。」(黃郁生,2008,頁85)此外,“being-in-itself”與“being-for-itself”會因不同的中譯者理解情況而有不同的譯名。

[10] 「作者將環繞於週遭非自我的「物體」、發生於身邊非自我但卻真實存在的「事件」,經虛無化的過程,而流露作者真正存在的本質與自我真實的面貌。」(黃郁生,2008,頁84)

102當代藝術空間 台南市仁德區成功三街102號

著作權說明 © Copyright 2020 102 Art Gallery All Rights Reserved.Web design by 102.